- Qu’est-ce que la neutralité carbone et pourquoi viser 2050 ?

- Où en sommes-nous aujourd’hui dans cette course contre la montre ?

- Technosolutionnisme et sobriété : qui va l’emporter dans les 25 prochaines années ?

- Taxer le carbone pour le rendre moins désirable : est-ce que ça marche ?

- Comment les entreprises et territoires s’organisent-ils concrètement ? Quelles sont les avancées par filière vers la neutralité carbone en France ?

- Conclusion : relancer notre trajectoire vers la neutralité au plus vite

- Tout savoir sur la neutralité carbone en 2050

- La Cop30 peut-elle changer quelque chose sur la politique climatique mondiale ?

- La France est-elle sur la voie de la neutralité carbone ?

- Comment les entreprises participent-elles des efforts de réduction des émissions ?

- Y a-t-il une différence entre la neutralité carbone et le zéro émission nette ?

- Quels sont les prochaines mesures fortes qui pourraient être prises ?

- Quel sera le coût de la transition écologique ?

« La neutralité carbone en 2050 est de plus en plus incertaine. » L’alerte a été donnée par la Cour des comptes, dans un rapport publié courant septembre. Alors que la Cop30 va ouvrir ses portes à Belém, au Brésil, dès ce lundi 10 novembre, la question de la neutralité carbone devient urgente.

Après une édition de la Cop29 qui a laissé de nombreux acteurs perplexes face au manque d’engagements des pays industrialisés, avec des objectifs volontairement flous et peu volontaristes, ainsi qu’un manque de solidarité internationale, à quoi peut-on s’attendre lors de ce nouveau rassemblement des négociateurs à une conférence internationale sur le changement climatique ?

Afin de tenir les engagements des accords de Paris sur la limitation du réchauffement climatique à 2 °C à la fin du siècle, y a-t-il encore un espoir pour limiter nos émissions carbone et atteindre au plus vite la neutralité carbone ? Comment les États peuvent-ils s’engager pour réellement décarboner leurs activités et aider les entreprises à tenir ces engagements ? Pourquoi cet objectif de 2050, soit dans 25 ans seulement, est-il si important ?

Tous les rapports mondiaux montrent que cet équilibre doit être atteint pour éviter un dérèglement climatique désastreux, mais le rythme et l’ampleur de la transition écologique peinent toujours à nous mettre sur la bonne trajectoire. Néanmoins, par secteur, les entreprises pourraient contribuer à réduire rapidement nos émissions de gaz à effet de serre et réussir le difficile pari de la neutralité carbone.

Qu’est-ce que la neutralité carbone et pourquoi viser 2050 ?

La neutralité, c’est ne pas prendre parti : définition simple et souvent difficile à mettre en œuvre dans un discours.

Adaptée au carbone, la neutralité est encore plus compliquée à atteindre. Techniquement, cela revient à ne pas prendre parti entre les émissions de CO2… et l’absorption de ce carbone. C’est réussir à avoir un parfait équilibre qui maintienne le taux de CO2 présent dans l’atmosphère au fil du temps.

À noter qu’on parle généralement de carbone, mais que les gaz à effet de serre (GES) dans leur ensemble regroupent d’autres émissions. Le CO2 est largement majoritaire, à 76 %, mais on peut y ajouter par ordre d’importance le CH4 (méthane), le N2O (protoxyde d’azote) et les gaz fluorés.

La notation en CO2eq, qui signifie « équivalent CO2 », permet de regrouper ces GES.

L’équilibre entre émissions et absorptions : une équation délicate

Le choix de l’équilibre relève d’une logique et d’un constat clair : une grande partie de nos émissions de CO2 sont inévitables. Elles sont liées aux activités humaines. Certaines émettent beaucoup, d’autres sont moins émettrices.

Jusqu’à l’ère industrielle, elles étaient d’ailleurs plutôt neutres en carbone. Surtout, le carbone qui était rejeté dans l’atmosphère était en faible quantité… et issu d’un cycle assez court, car majoritairement un carbone qui venait d’être capté par la biomasse et qui allait pouvoir être emprisonné de nouveau par la biosphère.

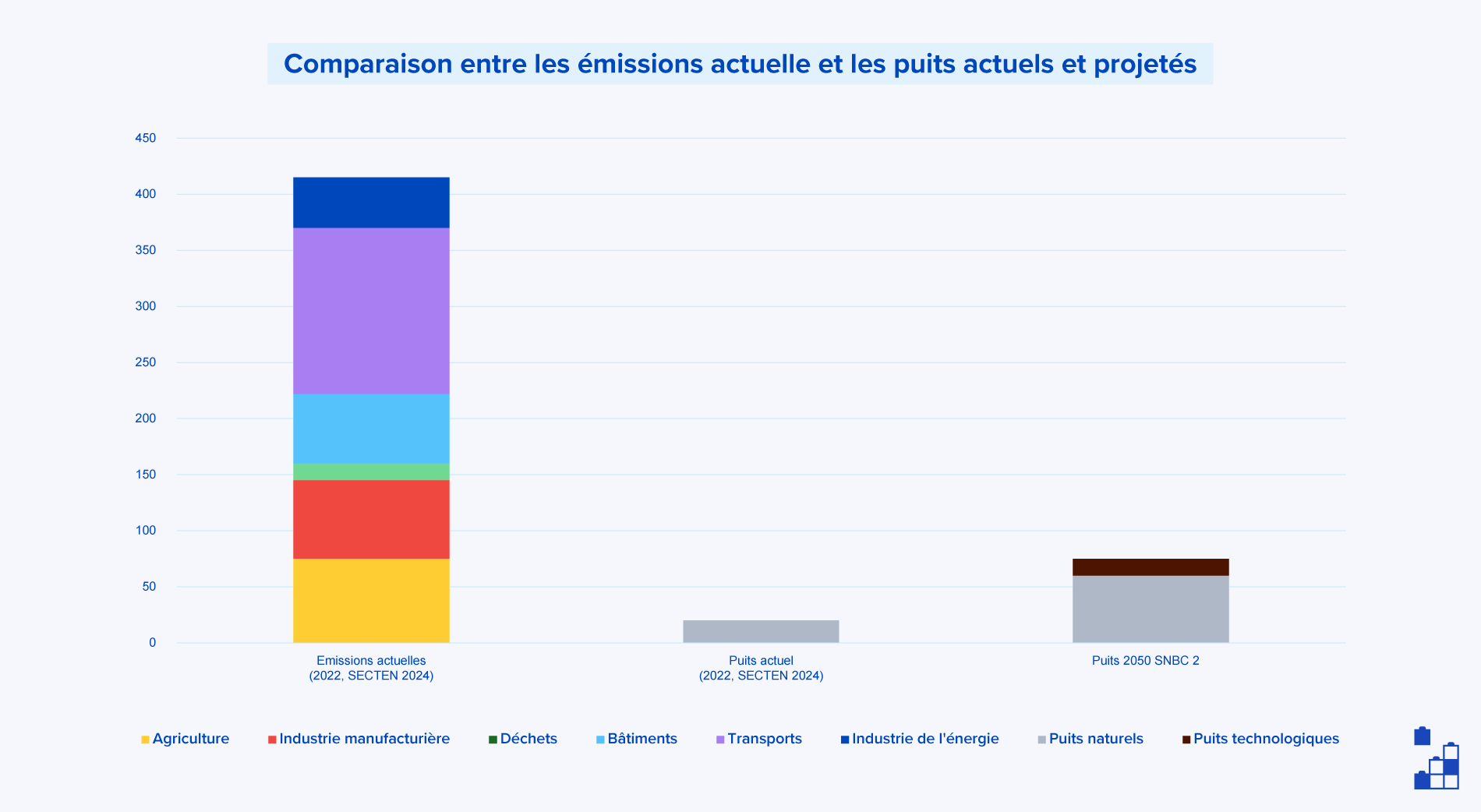

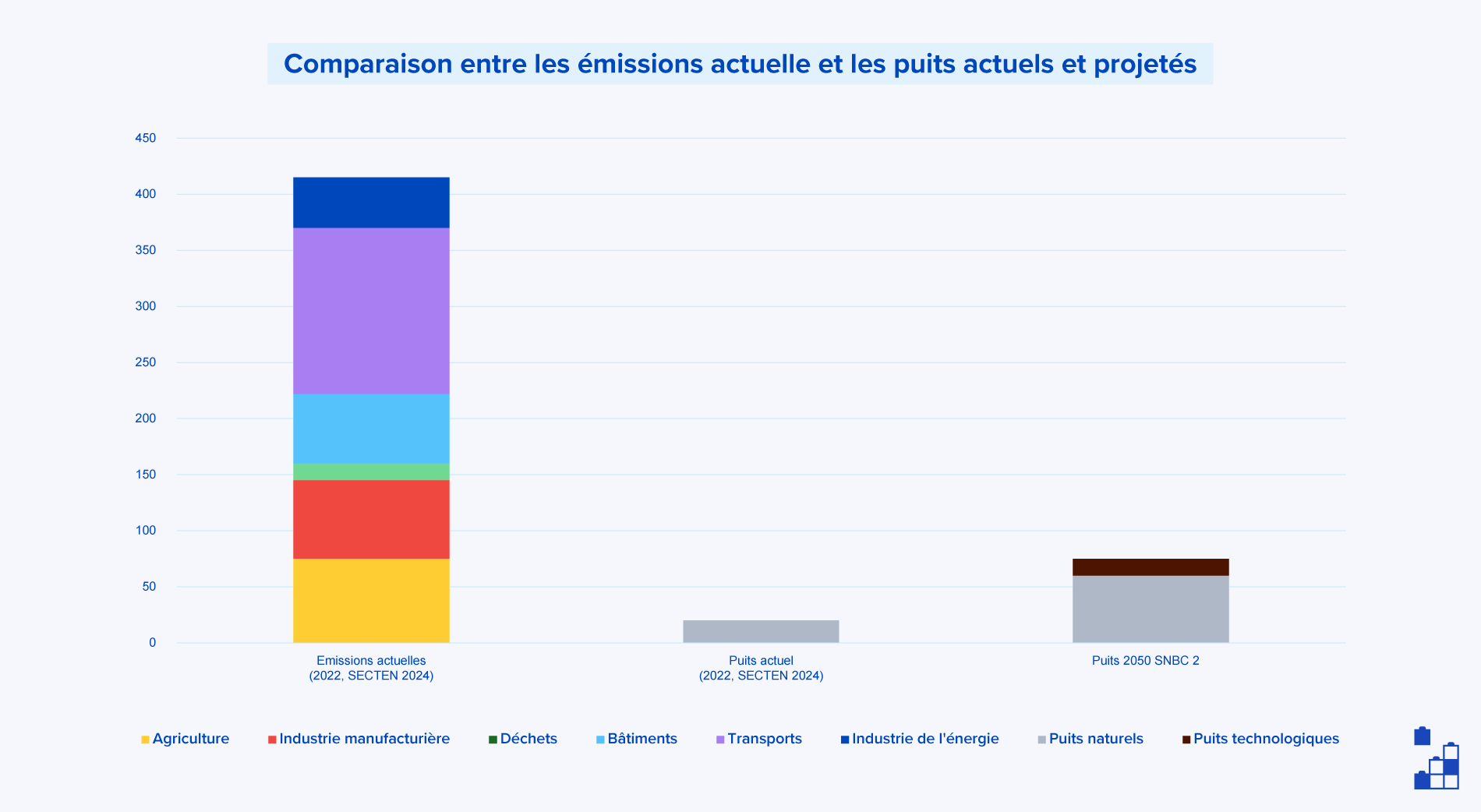

La question cruciale est donc celle des proportions et de la captation par des puits carbone, c’est-à-dire des écosystèmes capables de réduire la densité de carbone présente dans l’atmosphère car ils en ont besoin pour se développer ! La neutralité carbone revient donc à préserver ces milieux naturels, pour emprisonner davantage de carbone présent dans l’atmosphère, en même temps que l’on parvient à moins émettre. Cette dualité est essentielle pour enfin parvenir à rééquilibrer la balance.

Un équilibre encore bien difficile à trouver dans le modèle français de la 2e SNBC et qui repose très largement sur la diminution des émissions actuelles.

Pourquoi l’objectif a-t-il été fixé à 2050 ?

Le choix du mitan du siècle ne doit rien au hasard. En fait, les travaux du Giec et les trajectoires estimées pour tenir le cap d’une augmentation de la température moyenne mondiale à 1,5 °C (et de 2 °C maximum), soit l’objectif validé par les accords de Paris en 2015, donnent cette date de 2050 comme échéance pour arriver à la neutralité carbone.

Bien sûr, 2050 n’est qu’un point d’étape, mais une étape indispensable pour rapidement stopper et limiter le phénomène du dérèglement.

Les mécanismes de captation et de stockage du carbone à la loupe

Comment parvient-on à diminuer la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère ? Des milieux naturels agissent et captent directement le CO2, utile à leur survie. C’est le cas de nombreux organes vivants, à commencer par les plantes et les arbres qui ont besoin du carbone pour accomplir leur photosynthèse, mais aussi du phytoplancton.

D’une manière générale, on compte parmi les puits de carbone naturels :

- les forêts,

- les tourbières,

- les océans,

- les marais côtiers,

- le bois mort – depuis une révision de la méthodologie UTCAF (utilisation des terres, changement d’affectation des sols et foresterie) –,

- les bocages…

Attention : il faut également distinguer l’absorption et la séquestration du CO2. Pour que l’on parle de puits carbone, il faut que le CO2eq capturé reste dans ce milieu naturel. On parle ainsi, en réalité, de séquestration. Dans le cadre d’une production agricole, à la fin, le CO2 est simplement absorbé et sera rapidement remis à l’air libre (déchets, ingestion par des animaux, etc.)

Des principes de stockage technologique du CO2 sont également envisagés pour aider à réduire les émissions des activités les plus difficiles à décarboner. Cependant, l’usage de ces CCUS et leur coût restent assez polémiques, d’autant que cela pourrait retarder l’action climatique au profit des énergies fossiles.

La stratégie française pour l’énergie et le climat : notre trajectoire vers le net-zéro

La stratégie française pour l’énergie et le climat (SFEC) est le document pivot qui définit l’ensemble de la politique nationale pour atteindre la neutralité carbone… C’est lui qui définit la trajectoire pour l’ensemble des composantes qui jouent sur le bilan carbone : énergie, stratégie bas carbone, mais aussi adaptation au changement.

Cependant, ce document demeure aujourd’hui très incomplet quant aux dix prochaines années. En octobre 2025, seul le plan d’adaptation au changement climatique (PNACC) a été publié. Les versions actualisées de la stratégie nationale bas carbone (SNBC) et de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) sont toujours en attente d’une publication par le gouvernement et font face à de forts désaccords au Parlement – surtout pour la PPE, entre partisans d’une relance du nucléaire et positions plus favorables aux renouvelables.

Où en sommes-nous aujourd’hui dans cette course contre la montre ?

Bilan des émissions françaises et mondiales depuis 1990

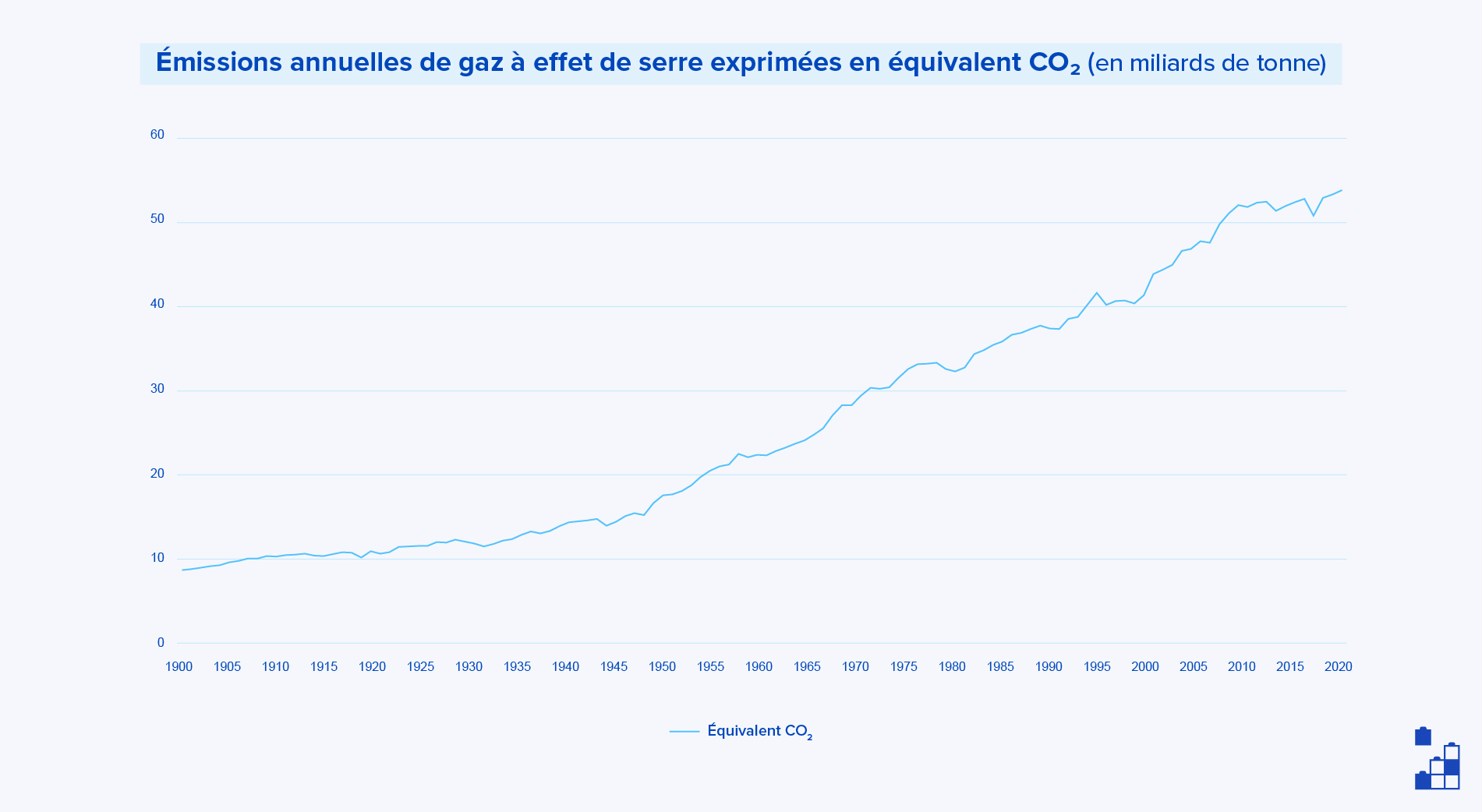

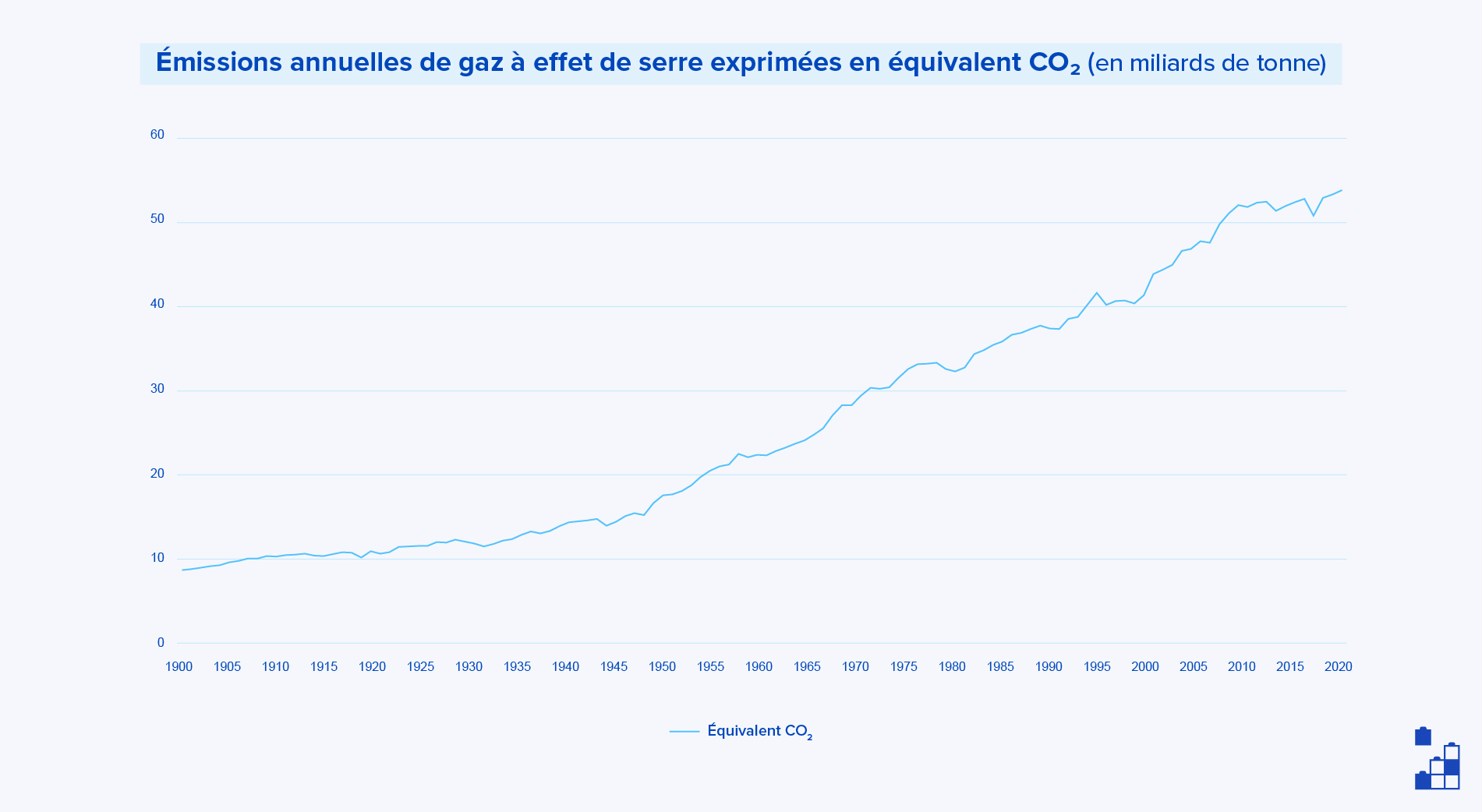

En regardant un graphique sur les émissions mondiales de CO2, il n’y a pas de doute : hors petit épisode Covid en 2020 – et de plus petits soubresauts liés aux chocs pétroliers et à la crise économique de 2008-2009 –, les émissions sont en augmentation constante depuis le début du XXe siècle. Et elles continuent de l’être.

Les émissions mondiales de gaz à effet de serre continuent de croitre.

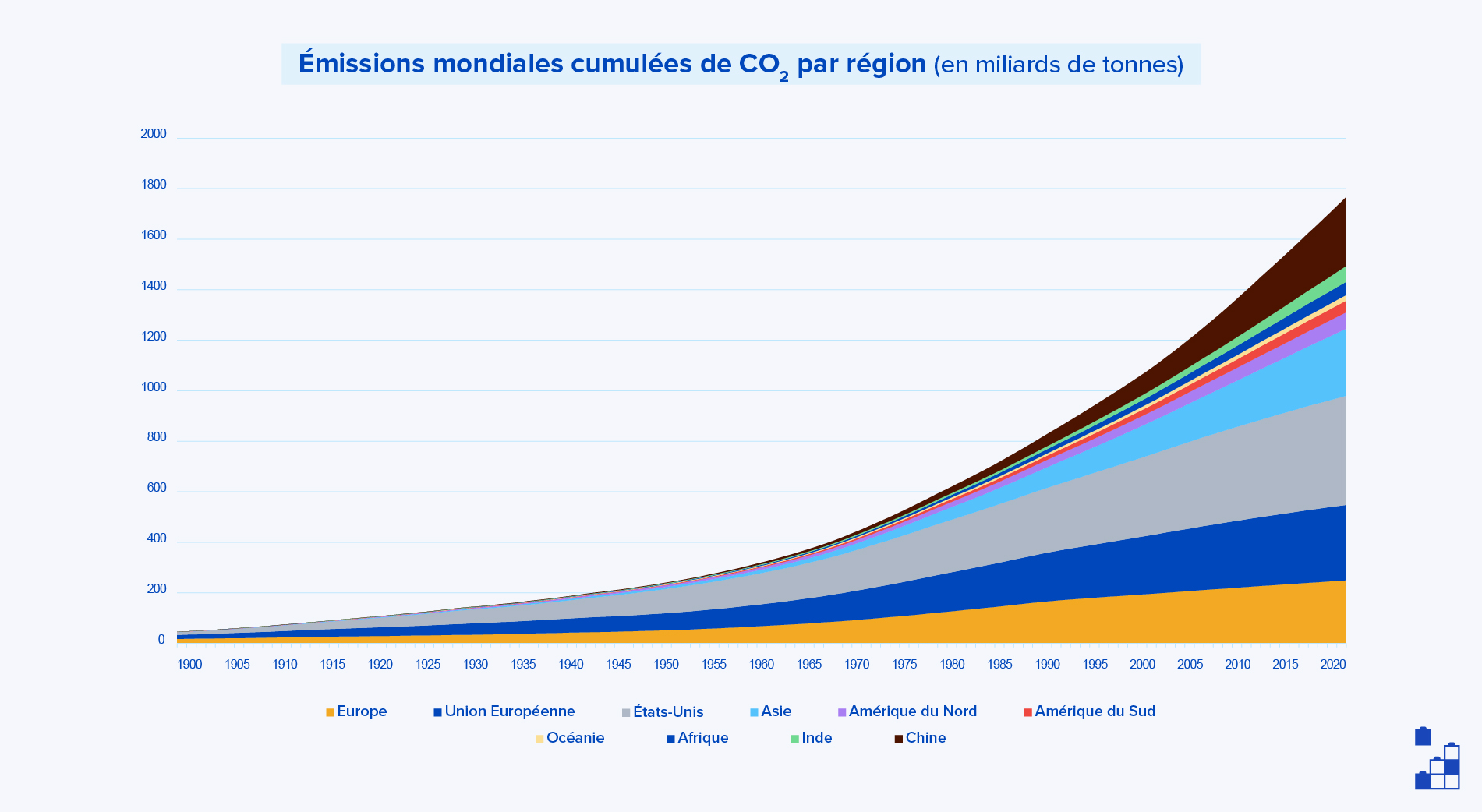

Cela est dû en partie à l’impact de la croissance chinoise, avec une hausse spectaculaire des émissions de la région depuis les années 2000. Désormais, le pays représente à lui seul quasiment un tiers des émissions mondiales, lorsque l’Union européenne est passée sous la barre des 7 %.

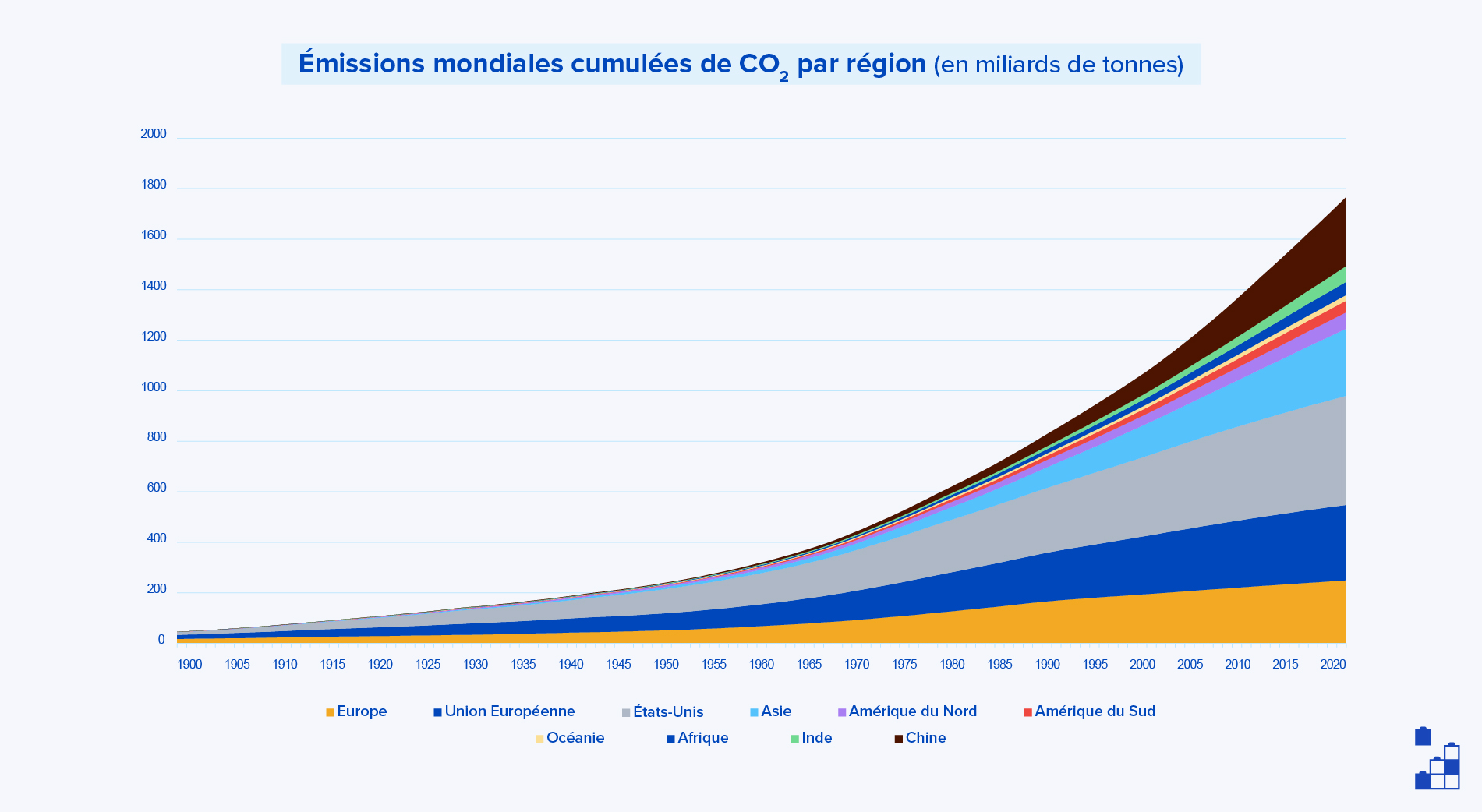

Néanmoins, cette tendance peut être nuancée par deux facteurs : l’accumulation de CO2 depuis l’ère industrielle, avec l’UE en 2e position derrière les États-Unis, ainsi que l’impact des « émissions exportées », avec l’industrialisation de pays qui exportent ensuite ces produits manufacturés vers l’Europe ou les États-Unis.

Par conséquent, le rôle de l’Europe – et de la France – dans les émissions mondiales demeure majeur.

En émissions cumulées, la place de l’UE et de l’Europe reste très importante.

Les budgets carbone respectés ou dépassés

Tous les pays riches et économiquement développés dépassent aujourd’hui leur budget carbone et n’ont pas atteint la neutralité carbone.

Cependant, au niveau des trajectoires envisagées pour y parvenir, de nombreux pays tiennent leurs engagements. La France également, à la limite dans ses objectifs d’émissions nettes depuis deux ans, parvient jusque-là à être en direction de la neutralité carbone, bien que cela soit partiellement dû au ralentissement économique du pays davantage qu’aux efforts de décarbonation consentis.

Les émissions nettes : là où le bât blesse en France… et dans le monde

En fait, le monde est confronté à un nouveau problème. Les puits carbone s’effondrent. Même en France, la forêt souffre, les océans s’acidifient et ne peuvent plus complètement jouer ce rôle.

En 2023, le bilan était même catastrophique : les forêts et les sols ont seulement absorbé entre 1,5 milliard et 2,6 milliards de tonnes de CO2, loin derrière les 9,5 milliards de 2022, notamment en raison de la sécheresse en Amazonie et du fait des incendies au Canada et en Sibérie.

Dès lors, le bilan net est de moins en moins bon. Jusqu’à remettre en cause les trajectoires bas carbone, même en France ? Dans le document de projet de SNBC en 2024, le gouvernement présentait un bilan du budget carbone pour la période 2019-2023 globalement positif… sauf pour les UTCATF. Par conséquent, le total net était au-dessus des prévisions de 15 MtCO2eq.

Technosolutionnisme et sobriété : qui va l’emporter dans les 25 prochaines années ?

Pour atteindre la neutralité carbone, il faut d’urgence changer les usages énergétiques. Le grand débat oppose les partisans de solutions technologiques, qui permettront de maintenir le niveau de vie actuel et les habitudes par des procédés innovants, et ceux qui estiment que la sobriété est la clé pour réduire drastiquement et durablement les émissions carbone.

Y a-t-il vraiment débat entre les deux ?

Des technologies prometteuses pour sortir du carbone ?

Il y a plusieurs usages énergétiques qui doivent être décarbonés. Tous ne le seront pas de la même manière. Ainsi, pour l’électricité, cela semble de plus en plus réaliste dans les prochaines années d’atteindre des mix faiblement carbonés. En France, c’est le cas avec un mix nucléaire associé à de plus en plus de renouvelables. Dans le reste du monde, quelques pays comme l’Uruguay, le Costa Rica ou l’Islande sont parvenus à le faire en misant sur l’éolien, le solaire et l’hydraulique.

Mais d’autres usages doivent être décarbonés. Parfois ils le seront en s’électrifiant – comme la voiture individuelle et les transports. Mais pour les industries qui produisent du ciment, de l’acier ? Ou pour l’agriculture et ses engrais azotés ? Y a-t-il une voie décarbonée qui passe par la technologie ?

Des solutions sont proposées. Le ciment décarboné, sans clinker, se développe. Dans l’agriculture, les méthaniseurs pourraient offrir en plus du biogaz un digestat remplaçant les engrais azotés et pétrochimiques. Pour les usages les plus complexes, en dehors d’un éventuel recours à de l’hydrogène bas carbone, l’autre piste envisagé est de réduire le CO2 à la source, en l’empêchant de rejoindre l’atmosphère.

Potentiel des puits de carbone naturels et artificiels

Ainsi, pour stocker le carbone et les gaz à effet de serre, dont la durée de vie dans l’air peut varier de la dizaine aux milliers d’années, plusieurs solutions s’affrontent.

Jusqu’à présent, les milieux naturels ont joué le rôle de puits carbone compensant les activités humaines. Il s’agit en particulier des océans, des forêts, des milieux humides… Ces espaces, préservés, possèdent un bilan net négatif quant aux équivalents CO2. Mais le réchauffement climatique dégrade déjà leur capacité à stocker du CO2. La fonte de la banquise pourrait même accélérer le dérèglement en relâchant davantage de méthane.

Dès lors, une autre option est envisagée et poussée par certains pays pétroliers ou industrialisés : la capture technologique du CO2, le CCUS. L’idée est notamment de diminuer l’impact des activités les plus difficiles à décarboner, par l’usage de la technologie. Le coût de telles mesures et leur pérennité demeurent toutefois très incertains.

Taxer le carbone pour le rendre moins désirable : est-ce que ça marche ?

Depuis la signature du protocole de Kyoto, reconnaissant le besoin d’une action climatique à l’échelle mondiale, l’idée d’une taxation du carbone émis a fait son chemin. Elle peine cependant à s’imposer au niveau mondial. Chaque pays est encore libre de décider d’une taxation ou non du carbone, d’en exempter certaines filières – parfois considérées comme stratégiques pour l’économie du pays –, de son montant, etc.

En France, deux systèmes coexistent. La taxation carbone vient sanctionner directement les usages pour certains produits de la vie courante, comme le pétrole. Son montant a été gelé après la crise des gilets jaunes.

En parallèle, pour les entreprises les plus émettrices, un marché des quotas carbone a été instauré. Progressivement, son rehaussement doit inciter les entreprises à flécher leurs investissements vers des solutions de transition énergétique, afin de moins émettre.

L’Union européenne envisage également de taxer le carbone aux frontières, sur les importations, pour éviter que les industries du continent soit pénalisées et moins compétitives.

Besoin d’en savoir plus ? Lisez notre article dédié à la question de la taxation du carbone !

Mesure et reporting : outils de pilotage actuels vers une meilleur comptabilité carbone

En Europe, la directive CSRD sur la publication d’informations extra-financières va progressivement contraindre les entreprises à rendre publiques des données RSE. La transposition de cette directive en France a été reportée à 2027. Elle étendra alors l’obligation d’un reporting sur les émissions carbone à toutes les entreprises de plus de 150 salarié·es, ainsi qu’aux PME cotées en bourses.

Mais plus globalement, l’ensemble des entreprises sont incitées à établir régulièrement un bilan carbone de leur activité. En effet, cette stratégie de reporting est un pilier d’une politique RSE et de transition énergétique réussie. Elle permet de guider ensuite les actions à mener pour :

- s’assurer d’un approvisionnement énergétique décarboné ;

- faire des économies d’énergie par des gestes de sobriété et d’efficacité ;

- gagner en compétitivité avec des coûts plus maîtrisés, par exemple grâce à un PPA ;

- améliorer l’image de l’entreprise.

Le bilan carbone offre ainsi à l’entreprise une vision globale de son impact, avec une division en trois scopes : la scope 1 pour les émissions directes de GES ; la scope 2 pour les émissions indirectes liées à la production de produits ou de services (alimentation des machines en chaleur, en électricité…) ; la scope 3 pour l’ensemble des émissions indirectes liées à l’utilisation finale des produits ou des services (déchets, transports, etc.).

Comment les entreprises et territoires s’organisent-ils concrètement ? Quelles sont les avancées par filière vers la neutralité carbone en France ?

Au global : l’électrification, point de bascule majeur

En France, la production d’électricité est particulièrement décarbonée. Mais plus généralement, dans le monde, grâce à la montée en puissance des énergies renouvelables comme le photovoltaïque et l’éolien, l’électrification des usages est devenue le point d’entrée essentiel d’une stratégie de baisse des émissions carbone. C’est elle qui se situe au cœur du projet de Programmation pluriannuelle de l’énergie.

L’électricité, c’est aussi davantage d’efficacité énergétique. Son meilleur rendement doit permettre, en plus de la décarbonation, de faire baisser la consommation. Elle s’allie particulièrement bien aux stratégies de sobriété énergétique.

Enfin, si les systèmes de stockage d’électricité (avec des batteries) ou de chaleur (comme avec des ballons d’eau chaude) se développent partout, l’électricité pourrait également être consommée de manière plus flexible et augmenter la vitesse de décarbonation de nos sociétés.

Par conséquent, dans la majorité des secteurs économiques et lorsque cela est envisageable, l’électrification est l’un des leviers prioritairement utilisé pour réduire les émissions carbone. Certains domaines doivent quant à eux trouver des alternatives, comme pour la production de très haute chaleur, avec du biogaz renouvelable ou la production d’hydrogène vert.

L’état des lieux par secteurs : des bilans contrastés

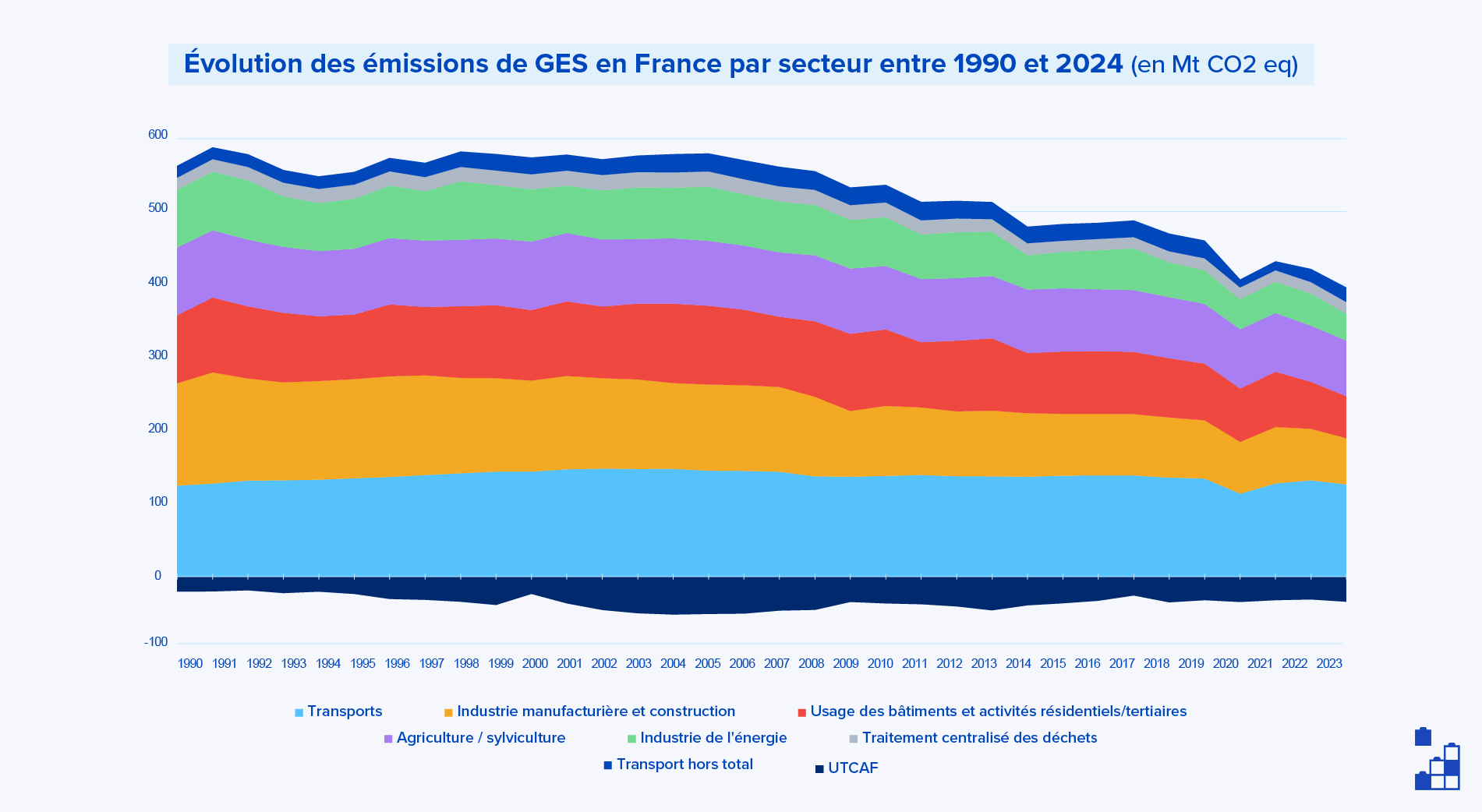

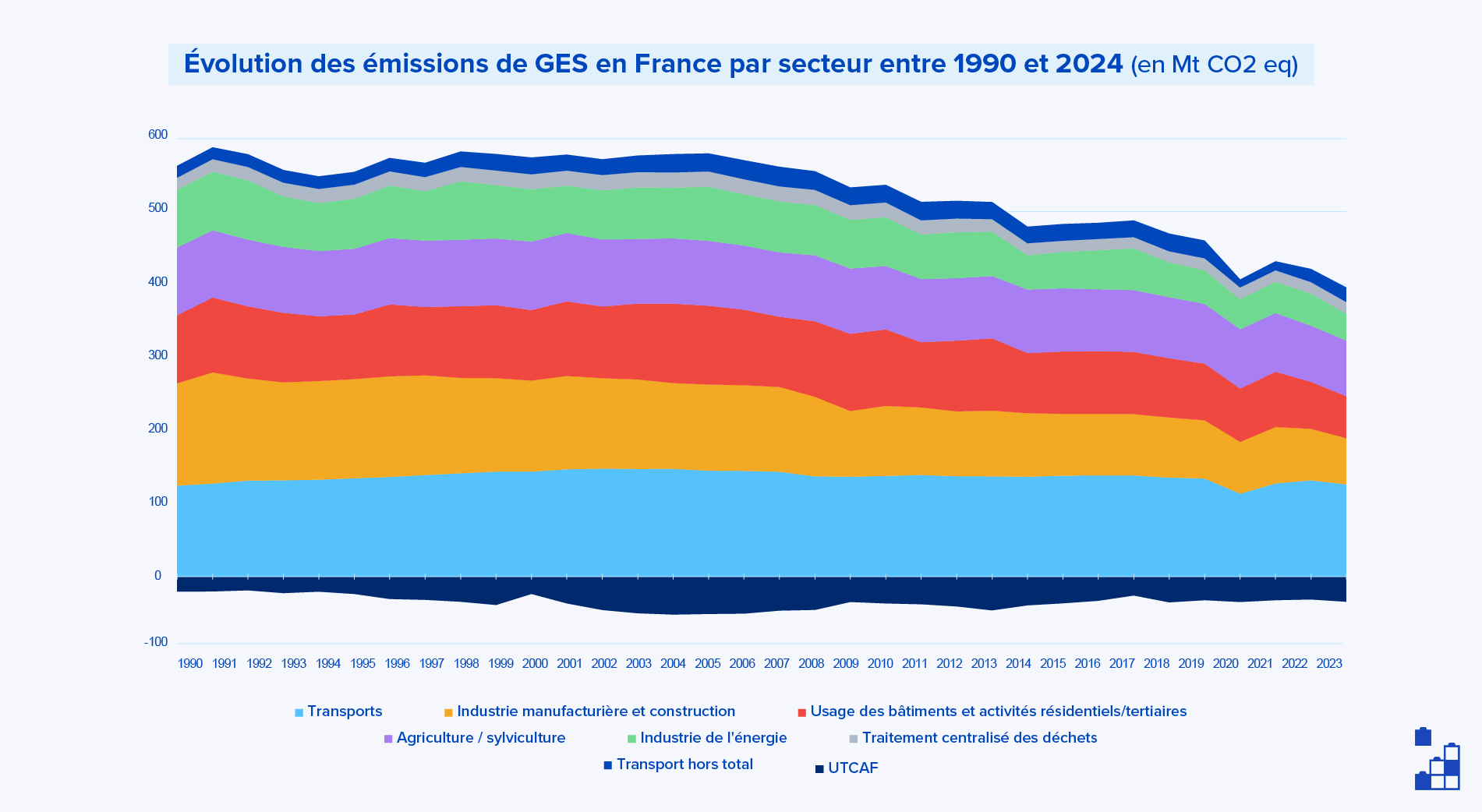

Selon les dernières données du Citepa, en 2025, les émissions de gaz à effet de serre baissent en France. Cependant, l’évolution est très différente selon les secteurs.

- L’industrie, le tertiaire et le bâtiment : une baisse durable ?

À eux deux, le secteur résidentiel et le tertiaire représentent une large majorité des dépenses énergétiques de la France, chaque année. En 2024, ils représenteraient quasiment 45 % du total de la consommation finale à usage énergétique – avec une forte dépendance aux aléas climatiques. Cependant, cet usage est relativement peu carboné puisqu’il n’agrège que 16 % des émissions de CO2eq.

Surtout, il s’agit d’un des secteurs les plus efficaces quant à la baisse de son impact carbone. Depuis 1990, le résidentiel et le tertiaire ont enregistré 37 % de diminution de leur émissions totales, tandis que l’industrie manufacturière et de la construction atteignait 54 % de diminution.

Surtout, l’évolution de la règlementation sur les normes de construction, sur l’isolation thermique des bâtiments mais aussi avec le décret tertiaire pour accentuer la diminution de la consommation énergétique du secteur devrait renforcer ce cycle vertueux. La France cherche également à soutenir une réindustrialisation bas carbone, avec son programme d’investissements France 2030.

- Les transports : une bascule difficile

À l’inverse, le secteur des transports est l’un de ceux qui conserve une empreinte carbone majeur, faute d’avoir réussi – à ce jour – sa véritable transition énergétique. Le secteur reste dépendant des énergies thermiques, pétrole en tête. Par conséquent, les émissions de CO2 sont en hausse par rapport à 1990 et sont passées de 123,3 MtCO2eq à 126,8 MtCO2eq (données Citepa pour 2024). Même au niveau fluvial, maritime et aérien, ce constat reste valable avec 2,2 MtCO2eq de hausse.

Des solutions se présentent pourtant pour décarboner le secteur. Mais le véhicule électrique peine encore à s’imposer, à la fois dans les flottes d’entreprises – bien que le gouvernement impose désormais un pourcentage de véhicules électrique et l’installation de bornes de recharge – que pour un usage chez les particuliers.

De même, dans l’aérien, l’avion à hydrogène semble encore une utopie difficilement réalisable à court terme, ce qui retarde les ambitions bas carbone.

- L’agriculture : un modèle à réinventer

Enfin, l’agriculture est dans une position centrale et paradoxale par rapport aux émissions de CO2. Elle est à la fois une source d’émissions, qui diminue doucement (un peu plus en azote et en méthane, mais de façon stable en carbone), une filière qui pourrait contribuer à la souveraineté énergétique via la production de biogaz… et une possible voie de compensation des émissions carbone grâce à la réaffectation des terres utilisées ou le développement de pratiques plus neutres comme l’agroforesterie.

Conclusion : relancer notre trajectoire vers la neutralité au plus vite

Par l’action mondiale

Il y a un consensus scientifique sur le sujet, mais pas seulement. L’opinion est dans sa très large majorité favorable à la plupart des engagements climatiques, de la transition énergétique (les derniers sondages sur les éoliennes et le photovoltaïque le prouvent) à des questions qui peuvent sembler plus polémiques dont la loi sur le zéro artificialisation nette. En France, en Europe et dans le monde, la neutralité carbone est un objectif partagé, bien qu’il puisse se heurter à des enjeux économiques de court terme.

Mieux, des mécanismes comme le versement carbone universel pourraient rendre visible la réalité des bienfaits économiques de l’action climatique, qui coûte moins cher à nos sociétés que les impacts du dérèglement.

Malgré ces signaux positifs, le principe d’une action mondiale coordonnée demeure fragile. Les dernières Cop ont démontré la difficulté à sceller des accords concrets pour sortir des énergies fossiles.

Et par l’action des entreprises

Pour autant, viser la neutralité carbone en 2050 est un élément pivot et fondateur qui ne peut être remis en cause, qui doit être vecteur d’innovation et d’action dans les entreprises.

En effet, même si cela peut paraître paradoxal, la neutralité carbone passe également par une réindustrialisation. En reprenant la main sur la production et la manière de produire, nous serons capable de davantage maîtriser les émissions carbone dues à cette activité, réduire l’impact du transport, et surtout rendre la transition à la fois accessible et désirable. Elle devient alors un vecteur économique vertueux, qui profite à chacun.

La neutralité carbone, c’est un choix cohérent, viable et qui doit devenir désirable pour l’ensemble des entreprises dans les 25 prochaines années. Le plus tôt étant le mieux, pour qu’elle re·devienne de plus en plus certaine.

Tout savoir sur la neutralité carbone en 2050

Article rédigé par Côme Tessier

Rédacteur web pour Collectif Énergie, je m’évertue à glisser des touches sportives ou des notes sucrées pour rendre plus accessibles les sujets liés à l’énergie. Sans jamais oublier de traquer les doubles espaces qui perturbent la lecture.

« La neutralité carbone en 2050 est de plus en plus incertaine. » L’alerte a été donnée par la Cour des comptes, dans un rapport publié courant septembre. Alors que la Cop30 va ouvrir ses portes à Belém, au Brésil, dès ce lundi 10 novembre, la question de la neutralité carbone devient urgente.

Après une édition de la Cop29 qui a laissé de nombreux acteurs perplexes face au manque d’engagements des pays industrialisés, avec des objectifs volontairement flous et peu volontaristes, ainsi qu’un manque de solidarité internationale, à quoi peut-on s’attendre lors de ce nouveau rassemblement des négociateurs à une conférence internationale sur le changement climatique ?

Afin de tenir les engagements des accords de Paris sur la limitation du réchauffement climatique à 2 °C à la fin du siècle, y a-t-il encore un espoir pour limiter nos émissions carbone et atteindre au plus vite la neutralité carbone ? Comment les États peuvent-ils s’engager pour réellement décarboner leurs activités et aider les entreprises à tenir ces engagements ? Pourquoi cet objectif de 2050, soit dans 25 ans seulement, est-il si important ?

Tous les rapports mondiaux montrent que cet équilibre doit être atteint pour éviter un dérèglement climatique désastreux, mais le rythme et l’ampleur de la transition écologique peinent toujours à nous mettre sur la bonne trajectoire. Néanmoins, par secteur, les entreprises pourraient contribuer à réduire rapidement nos émissions de gaz à effet de serre et réussir le difficile pari de la neutralité carbone.

Qu’est-ce que la neutralité carbone et pourquoi viser 2050 ?

La neutralité, c’est ne pas prendre parti : définition simple et souvent difficile à mettre en œuvre dans un discours.

Adaptée au carbone, la neutralité est encore plus compliquée à atteindre. Techniquement, cela revient à ne pas prendre parti entre les émissions de CO2… et l’absorption de ce carbone. C’est réussir à avoir un parfait équilibre qui maintienne le taux de CO2 présent dans l’atmosphère au fil du temps.

À noter qu’on parle généralement de carbone, mais que les gaz à effet de serre (GES) dans leur ensemble regroupent d’autres émissions. Le CO2 est largement majoritaire, à 76 %, mais on peut y ajouter par ordre d’importance le CH4 (méthane), le N2O (protoxyde d’azote) et les gaz fluorés.

La notation en CO2eq, qui signifie « équivalent CO2 », permet de regrouper ces GES.

L’équilibre entre émissions et absorptions : une équation délicate

Le choix de l’équilibre relève d’une logique et d’un constat clair : une grande partie de nos émissions de CO2 sont inévitables. Elles sont liées aux activités humaines. Certaines émettent beaucoup, d’autres sont moins émettrices.

Jusqu’à l’ère industrielle, elles étaient d’ailleurs plutôt neutres en carbone. Surtout, le carbone qui était rejeté dans l’atmosphère était en faible quantité… et issu d’un cycle assez court, car majoritairement un carbone qui venait d’être capté par la biomasse et qui allait pouvoir être emprisonné de nouveau par la biosphère.

La question cruciale est donc celle des proportions et de la captation par des puits carbone, c’est-à-dire des écosystèmes capables de réduire la densité de carbone présente dans l’atmosphère car ils en ont besoin pour se développer ! La neutralité carbone revient donc à préserver ces milieux naturels, pour emprisonner davantage de carbone présent dans l’atmosphère, en même temps que l’on parvient à moins émettre. Cette dualité est essentielle pour enfin parvenir à rééquilibrer la balance.

Un équilibre encore bien difficile à trouver dans le modèle français de la 2e SNBC et qui repose très largement sur la diminution des émissions actuelles.

Pourquoi l’objectif a-t-il été fixé à 2050 ?

Le choix du mitan du siècle ne doit rien au hasard. En fait, les travaux du Giec et les trajectoires estimées pour tenir le cap d’une augmentation de la température moyenne mondiale à 1,5 °C (et de 2 °C maximum), soit l’objectif validé par les accords de Paris en 2015, donnent cette date de 2050 comme échéance pour arriver à la neutralité carbone.

Bien sûr, 2050 n’est qu’un point d’étape, mais une étape indispensable pour rapidement stopper et limiter le phénomène du dérèglement.

Les mécanismes de captation et de stockage du carbone à la loupe

Comment parvient-on à diminuer la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère ? Des milieux naturels agissent et captent directement le CO2, utile à leur survie. C’est le cas de nombreux organes vivants, à commencer par les plantes et les arbres qui ont besoin du carbone pour accomplir leur photosynthèse, mais aussi du phytoplancton.

D’une manière générale, on compte parmi les puits de carbone naturels :

- les forêts,

- les tourbières,

- les océans,

- les marais côtiers,

- le bois mort – depuis une révision de la méthodologie UTCAF (utilisation des terres, changement d’affectation des sols et foresterie) –,

- les bocages…

Attention : il faut également distinguer l’absorption et la séquestration du CO2. Pour que l’on parle de puits carbone, il faut que le CO2eq capturé reste dans ce milieu naturel. On parle ainsi, en réalité, de séquestration. Dans le cadre d’une production agricole, à la fin, le CO2 est simplement absorbé et sera rapidement remis à l’air libre (déchets, ingestion par des animaux, etc.)

Des principes de stockage technologique du CO2 sont également envisagés pour aider à réduire les émissions des activités les plus difficiles à décarboner. Cependant, l’usage de ces CCUS et leur coût restent assez polémiques, d’autant que cela pourrait retarder l’action climatique au profit des énergies fossiles.

La stratégie française pour l’énergie et le climat : notre trajectoire vers le net-zéro

La stratégie française pour l’énergie et le climat (SFEC) est le document pivot qui définit l’ensemble de la politique nationale pour atteindre la neutralité carbone… C’est lui qui définit la trajectoire pour l’ensemble des composantes qui jouent sur le bilan carbone : énergie, stratégie bas carbone, mais aussi adaptation au changement.

Cependant, ce document demeure aujourd’hui très incomplet quant aux dix prochaines années. En octobre 2025, seul le plan d’adaptation au changement climatique (PNACC) a été publié. Les versions actualisées de la stratégie nationale bas carbone (SNBC) et de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) sont toujours en attente d’une publication par le gouvernement et font face à de forts désaccords au Parlement – surtout pour la PPE, entre partisans d’une relance du nucléaire et positions plus favorables aux renouvelables.

Où en sommes-nous aujourd’hui dans cette course contre la montre ?

Bilan des émissions françaises et mondiales depuis 1990

En regardant un graphique sur les émissions mondiales de CO2, il n’y a pas de doute : hors petit épisode Covid en 2020 – et de plus petits soubresauts liés aux chocs pétroliers et à la crise économique de 2008-2009 –, les émissions sont en augmentation constante depuis le début du XXe siècle. Et elles continuent de l’être.

Les émissions mondiales de gaz à effet de serre continuent de croitre.

Cela est dû en partie à l’impact de la croissance chinoise, avec une hausse spectaculaire des émissions de la région depuis les années 2000. Désormais, le pays représente à lui seul quasiment un tiers des émissions mondiales, lorsque l’Union européenne est passée sous la barre des 7 %.

Néanmoins, cette tendance peut être nuancée par deux facteurs : l’accumulation de CO2 depuis l’ère industrielle, avec l’UE en 2e position derrière les États-Unis, ainsi que l’impact des « émissions exportées », avec l’industrialisation de pays qui exportent ensuite ces produits manufacturés vers l’Europe ou les États-Unis.

Par conséquent, le rôle de l’Europe – et de la France – dans les émissions mondiales demeure majeur.

En émissions cumulées, la place de l’UE et de l’Europe reste très importante.

Les budgets carbone respectés ou dépassés

Tous les pays riches et économiquement développés dépassent aujourd’hui leur budget carbone et n’ont pas atteint la neutralité carbone.

Cependant, au niveau des trajectoires envisagées pour y parvenir, de nombreux pays tiennent leurs engagements. La France également, à la limite dans ses objectifs d’émissions nettes depuis deux ans, parvient jusque-là à être en direction de la neutralité carbone, bien que cela soit partiellement dû au ralentissement économique du pays davantage qu’aux efforts de décarbonation consentis.

Les émissions nettes : là où le bât blesse en France… et dans le monde

En fait, le monde est confronté à un nouveau problème. Les puits carbone s’effondrent. Même en France, la forêt souffre, les océans s’acidifient et ne peuvent plus complètement jouer ce rôle.

En 2023, le bilan était même catastrophique : les forêts et les sols ont seulement absorbé entre 1,5 milliard et 2,6 milliards de tonnes de CO2, loin derrière les 9,5 milliards de 2022, notamment en raison de la sécheresse en Amazonie et du fait des incendies au Canada et en Sibérie.

Dès lors, le bilan net est de moins en moins bon. Jusqu’à remettre en cause les trajectoires bas carbone, même en France ? Dans le document de projet de SNBC en 2024, le gouvernement présentait un bilan du budget carbone pour la période 2019-2023 globalement positif… sauf pour les UTCATF. Par conséquent, le total net était au-dessus des prévisions de 15 MtCO2eq.

Technosolutionnisme et sobriété : qui va l’emporter dans les 25 prochaines années ?

Pour atteindre la neutralité carbone, il faut d’urgence changer les usages énergétiques. Le grand débat oppose les partisans de solutions technologiques, qui permettront de maintenir le niveau de vie actuel et les habitudes par des procédés innovants, et ceux qui estiment que la sobriété est la clé pour réduire drastiquement et durablement les émissions carbone.

Y a-t-il vraiment débat entre les deux ?

Des technologies prometteuses pour sortir du carbone ?

Il y a plusieurs usages énergétiques qui doivent être décarbonés. Tous ne le seront pas de la même manière. Ainsi, pour l’électricité, cela semble de plus en plus réaliste dans les prochaines années d’atteindre des mix faiblement carbonés. En France, c’est le cas avec un mix nucléaire associé à de plus en plus de renouvelables. Dans le reste du monde, quelques pays comme l’Uruguay, le Costa Rica ou l’Islande sont parvenus à le faire en misant sur l’éolien, le solaire et l’hydraulique.

Mais d’autres usages doivent être décarbonés. Parfois ils le seront en s’électrifiant – comme la voiture individuelle et les transports. Mais pour les industries qui produisent du ciment, de l’acier ? Ou pour l’agriculture et ses engrais azotés ? Y a-t-il une voie décarbonée qui passe par la technologie ?

Des solutions sont proposées. Le ciment décarboné, sans clinker, se développe. Dans l’agriculture, les méthaniseurs pourraient offrir en plus du biogaz un digestat remplaçant les engrais azotés et pétrochimiques. Pour les usages les plus complexes, en dehors d’un éventuel recours à de l’hydrogène bas carbone, l’autre piste envisagé est de réduire le CO2 à la source, en l’empêchant de rejoindre l’atmosphère.

Potentiel des puits de carbone naturels et artificiels

Ainsi, pour stocker le carbone et les gaz à effet de serre, dont la durée de vie dans l’air peut varier de la dizaine aux milliers d’années, plusieurs solutions s’affrontent.

Jusqu’à présent, les milieux naturels ont joué le rôle de puits carbone compensant les activités humaines. Il s’agit en particulier des océans, des forêts, des milieux humides… Ces espaces, préservés, possèdent un bilan net négatif quant aux équivalents CO2. Mais le réchauffement climatique dégrade déjà leur capacité à stocker du CO2. La fonte de la banquise pourrait même accélérer le dérèglement en relâchant davantage de méthane.

Dès lors, une autre option est envisagée et poussée par certains pays pétroliers ou industrialisés : la capture technologique du CO2, le CCUS. L’idée est notamment de diminuer l’impact des activités les plus difficiles à décarboner, par l’usage de la technologie. Le coût de telles mesures et leur pérennité demeurent toutefois très incertains.

Taxer le carbone pour le rendre moins désirable : est-ce que ça marche ?

Depuis la signature du protocole de Kyoto, reconnaissant le besoin d’une action climatique à l’échelle mondiale, l’idée d’une taxation du carbone émis a fait son chemin. Elle peine cependant à s’imposer au niveau mondial. Chaque pays est encore libre de décider d’une taxation ou non du carbone, d’en exempter certaines filières – parfois considérées comme stratégiques pour l’économie du pays –, de son montant, etc.

En France, deux systèmes coexistent. La taxation carbone vient sanctionner directement les usages pour certains produits de la vie courante, comme le pétrole. Son montant a été gelé après la crise des gilets jaunes.

En parallèle, pour les entreprises les plus émettrices, un marché des quotas carbone a été instauré. Progressivement, son rehaussement doit inciter les entreprises à flécher leurs investissements vers des solutions de transition énergétique, afin de moins émettre.

L’Union européenne envisage également de taxer le carbone aux frontières, sur les importations, pour éviter que les industries du continent soit pénalisées et moins compétitives.

Besoin d’en savoir plus ? Lisez notre article dédié à la question de la taxation du carbone !

Mesure et reporting : outils de pilotage actuels vers une meilleur comptabilité carbone

En Europe, la directive CSRD sur la publication d’informations extra-financières va progressivement contraindre les entreprises à rendre publiques des données RSE. La transposition de cette directive en France a été reportée à 2027. Elle étendra alors l’obligation d’un reporting sur les émissions carbone à toutes les entreprises de plus de 150 salarié·es, ainsi qu’aux PME cotées en bourses.

Mais plus globalement, l’ensemble des entreprises sont incitées à établir régulièrement un bilan carbone de leur activité. En effet, cette stratégie de reporting est un pilier d’une politique RSE et de transition énergétique réussie. Elle permet de guider ensuite les actions à mener pour :

- s’assurer d’un approvisionnement énergétique décarboné ;

- faire des économies d’énergie par des gestes de sobriété et d’efficacité ;

- gagner en compétitivité avec des coûts plus maîtrisés, par exemple grâce à un PPA ;

- améliorer l’image de l’entreprise.

Le bilan carbone offre ainsi à l’entreprise une vision globale de son impact, avec une division en trois scopes : la scope 1 pour les émissions directes de GES ; la scope 2 pour les émissions indirectes liées à la production de produits ou de services (alimentation des machines en chaleur, en électricité…) ; la scope 3 pour l’ensemble des émissions indirectes liées à l’utilisation finale des produits ou des services (déchets, transports, etc.).

Comment les entreprises et territoires s’organisent-ils concrètement ? Quelles sont les avancées par filière vers la neutralité carbone en France ?

Au global : l’électrification, point de bascule majeur

En France, la production d’électricité est particulièrement décarbonée. Mais plus généralement, dans le monde, grâce à la montée en puissance des énergies renouvelables comme le photovoltaïque et l’éolien, l’électrification des usages est devenue le point d’entrée essentiel d’une stratégie de baisse des émissions carbone. C’est elle qui se situe au cœur du projet de Programmation pluriannuelle de l’énergie.

L’électricité, c’est aussi davantage d’efficacité énergétique. Son meilleur rendement doit permettre, en plus de la décarbonation, de faire baisser la consommation. Elle s’allie particulièrement bien aux stratégies de sobriété énergétique.

Enfin, si les systèmes de stockage d’électricité (avec des batteries) ou de chaleur (comme avec des ballons d’eau chaude) se développent partout, l’électricité pourrait également être consommée de manière plus flexible et augmenter la vitesse de décarbonation de nos sociétés.

Par conséquent, dans la majorité des secteurs économiques et lorsque cela est envisageable, l’électrification est l’un des leviers prioritairement utilisé pour réduire les émissions carbone. Certains domaines doivent quant à eux trouver des alternatives, comme pour la production de très haute chaleur, avec du biogaz renouvelable ou la production d’hydrogène vert.

L’état des lieux par secteurs : des bilans contrastés

Selon les dernières données du Citepa, en 2025, les émissions de gaz à effet de serre baissent en France. Cependant, l’évolution est très différente selon les secteurs.

- L’industrie, le tertiaire et le bâtiment : une baisse durable ?

À eux deux, le secteur résidentiel et le tertiaire représentent une large majorité des dépenses énergétiques de la France, chaque année. En 2024, ils représenteraient quasiment 45 % du total de la consommation finale à usage énergétique – avec une forte dépendance aux aléas climatiques. Cependant, cet usage est relativement peu carboné puisqu’il n’agrège que 16 % des émissions de CO2eq.

Surtout, il s’agit d’un des secteurs les plus efficaces quant à la baisse de son impact carbone. Depuis 1990, le résidentiel et le tertiaire ont enregistré 37 % de diminution de leur émissions totales, tandis que l’industrie manufacturière et de la construction atteignait 54 % de diminution.

Surtout, l’évolution de la règlementation sur les normes de construction, sur l’isolation thermique des bâtiments mais aussi avec le décret tertiaire pour accentuer la diminution de la consommation énergétique du secteur devrait renforcer ce cycle vertueux. La France cherche également à soutenir une réindustrialisation bas carbone, avec son programme d’investissements France 2030.

- Les transports : une bascule difficile

À l’inverse, le secteur des transports est l’un de ceux qui conserve une empreinte carbone majeur, faute d’avoir réussi – à ce jour – sa véritable transition énergétique. Le secteur reste dépendant des énergies thermiques, pétrole en tête. Par conséquent, les émissions de CO2 sont en hausse par rapport à 1990 et sont passées de 123,3 MtCO2eq à 126,8 MtCO2eq (données Citepa pour 2024). Même au niveau fluvial, maritime et aérien, ce constat reste valable avec 2,2 MtCO2eq de hausse.

Des solutions se présentent pourtant pour décarboner le secteur. Mais le véhicule électrique peine encore à s’imposer, à la fois dans les flottes d’entreprises – bien que le gouvernement impose désormais un pourcentage de véhicules électrique et l’installation de bornes de recharge – que pour un usage chez les particuliers.

De même, dans l’aérien, l’avion à hydrogène semble encore une utopie difficilement réalisable à court terme, ce qui retarde les ambitions bas carbone.

- L’agriculture : un modèle à réinventer

Enfin, l’agriculture est dans une position centrale et paradoxale par rapport aux émissions de CO2. Elle est à la fois une source d’émissions, qui diminue doucement (un peu plus en azote et en méthane, mais de façon stable en carbone), une filière qui pourrait contribuer à la souveraineté énergétique via la production de biogaz… et une possible voie de compensation des émissions carbone grâce à la réaffectation des terres utilisées ou le développement de pratiques plus neutres comme l’agroforesterie.

Conclusion : relancer notre trajectoire vers la neutralité au plus vite

Par l’action mondiale

Il y a un consensus scientifique sur le sujet, mais pas seulement. L’opinion est dans sa très large majorité favorable à la plupart des engagements climatiques, de la transition énergétique (les derniers sondages sur les éoliennes et le photovoltaïque le prouvent) à des questions qui peuvent sembler plus polémiques dont la loi sur le zéro artificialisation nette. En France, en Europe et dans le monde, la neutralité carbone est un objectif partagé, bien qu’il puisse se heurter à des enjeux économiques de court terme.

Mieux, des mécanismes comme le versement carbone universel pourraient rendre visible la réalité des bienfaits économiques de l’action climatique, qui coûte moins cher à nos sociétés que les impacts du dérèglement.

Malgré ces signaux positifs, le principe d’une action mondiale coordonnée demeure fragile. Les dernières Cop ont démontré la difficulté à sceller des accords concrets pour sortir des énergies fossiles.

Et par l’action des entreprises

Pour autant, viser la neutralité carbone en 2050 est un élément pivot et fondateur qui ne peut être remis en cause, qui doit être vecteur d’innovation et d’action dans les entreprises.

En effet, même si cela peut paraître paradoxal, la neutralité carbone passe également par une réindustrialisation. En reprenant la main sur la production et la manière de produire, nous serons capable de davantage maîtriser les émissions carbone dues à cette activité, réduire l’impact du transport, et surtout rendre la transition à la fois accessible et désirable. Elle devient alors un vecteur économique vertueux, qui profite à chacun.

La neutralité carbone, c’est un choix cohérent, viable et qui doit devenir désirable pour l’ensemble des entreprises dans les 25 prochaines années. Le plus tôt étant le mieux, pour qu’elle re·devienne de plus en plus certaine.

Tout savoir sur la neutralité carbone en 2050

Article rédigé par Côme Tessier

Rédacteur web pour Collectif Énergie, je m’évertue à glisser des touches sportives ou des notes sucrées pour rendre plus accessibles les sujets liés à l’énergie. Sans jamais oublier de traquer les doubles espaces qui perturbent la lecture.