L’attaquant le plus cher n’est pas celui qui marque le plus de but. La centrale la plus chère n’est pas celle qui produit le plus de mégawattheure non plus. Pourtant, cela peut être utile d’avoir Kylian Mbappé ou un EPR à Flamanville, même si cela n’assure pas la victoire en Ligue des champions.

Dans l’électricité, on croit à cet attaquant un peu plus cher que les autres pour assurer ses arrières. On appelle cela « la capacité ».

En fait, cette centrale coûteuse, le réseau en a besoin pour répondre à ses besoins et assurer sa stabilité. Alors, on la rémunère même lorsqu’elle ne fonctionne pas : c’est financer la capacité à produire. Un choix pas si illogique, car l’attaquant le plus cher sait aussi laisser de la place aux autres pour qu’ils marquent… et qu’on lui fait confiance pour répondre présent au moment crucial où l’on aura besoin de lui.

Découvrez le marché de capacité, ce monde parallèle qui rémunère la puissance plutôt que la production.

Le marché de capacité, c’est quoi au juste et pourquoi existe-t-il ?

Avoir de l’électricité, cela semble facile. Un branchement, une prise, un contrat : tout est opérationnel. Marquer un but, rien n’est plus simple : une passe, un crochet et on a marqué ! Mais derrière ces événements se cache bien souvent une mécanique complexe.

Pour l’électricité, la sécurité du réseau masque la nécessité de trouver une production suffisante pour la demande à toute heure de la journée. C’est l’enjeu derrière les produits baseload et peakload du marché de l’électricité, par exemple, avec des contrats spécifiques pour le surplus de consommation situé entre 8 heures et 20 heures les jours ouvrés. Mais dans ce système, les producteurs d’électricité ne sont payés que lorsqu’ils produisent, en suivant les principes du merit order.

Seul, le marché ne peut donc pas garantir à chaque centrale qu’elle sera rentable, car certaines ne seront presque jamais appelées. Celles qui ne fonctionnent que quelques heures par an sont alors fragilisées. Rien ne leur assure d’entrer dans leurs frais. Rien ? Sauf le marché de capacité, depuis 2017.

Un marché devenu nécessaire en France au cours des années 2010

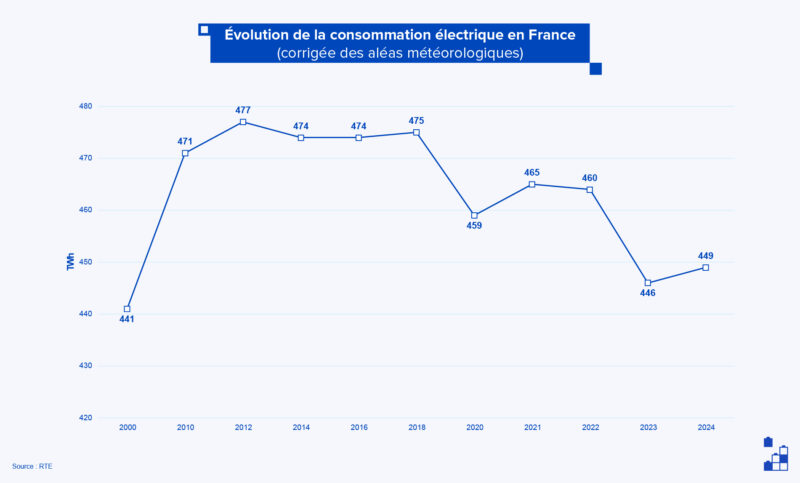

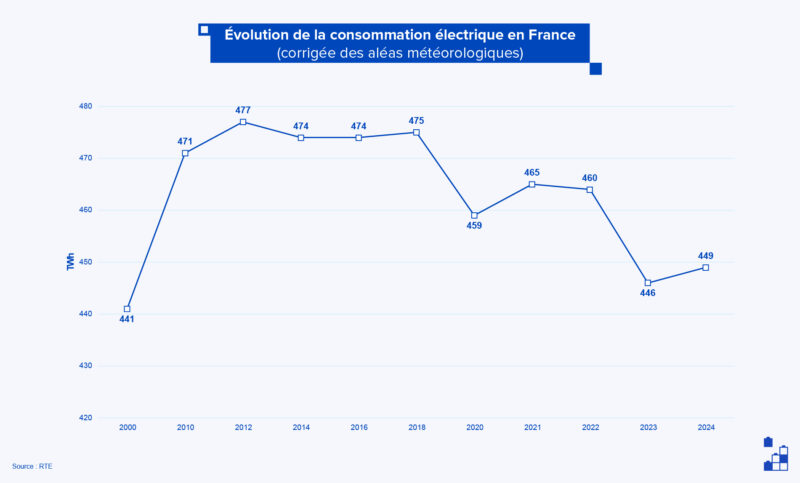

Entre 2010 et 2020, la consommation électrique en France est devenue particulièrement stable. Elle s’est maintenue aux alentours de 470 TWh par an. Depuis, au-delà du rebond post-Covid, elle poursuit même une tendance baissière.

Si on peut y voir un verre à moitié plein avec une diminution de notre impact énergétique et éventuellement de nos émissions carbone (même si le mix électrique en France est déjà peu carboné), cela abrite un casse-tête difficile à résoudre : les pics de consommation, eux, sont toujours aussi forts. Le déséquilibre est de plus en plus flagrant entre les périodes de pointe et les autres.

Concrètement, cela a provoqué une difficulté : certaines centrales n’avaient presque plus besoin de fonctionner. Sur un marché libre et concurrentiel, en tournant seulement quelques heures par an, elles n’assuraient pas leur rentabilité… alors qu’elles continuaient de rendre un service essentiel au réseau électrique.

Sans ce surplus de production périodique, les gestionnaires de réseau craignaient de ne pouvoir passer les pics hivernaux sans délestage. Le marché de capacité a donc été créé comme rustine pour éviter la fermeture de ces centrales et assurer la sécurité de l’approvisionnement en France.

La garantie de capacité finance la puissance installée d’une centrale électrique

Habituellement, une centrale est rémunérée lorsqu’elle est en fonctionnement. Elle vend sa production, ses mégawattheures, contre son prix sur le marché à terme, sur le marché spot ou parfois directement à un consommateur.

Cela signifie qu’une centrale n’a pas de rémunération en dehors. Or, les coûts de fonctionnement ne sont pas ceux liés au combustible nécessaire, les « frais marginaux » couverts par le marché spot. Une centrale a besoin de salarié·es, de révisions, d’amortir l’investissement consenti pour son installation, etc. Le marché de capacité vient donc combler une partie de ce manque à gagner en finançant la « puissance installée », en mégawatt.

Autrement dit, une garantie de capacité rémunère par un prix en MW la simple existence d’une centrale, sa capacité à produire. Cela assure des revenus fixes au producteur, en échange d’une disponibilité assurée si nécessaire. La capacité agit comme une assurance, qui limite les risques en préservant sur le territoire ces centrales dédiées au peakload.

La garantie de capacité s’adresse aussi aux consommateurs

Le marché de capacité ne concerne pas seulement le volet production du marché de l’électricité. Il vient financer les consommateurs qui acceptent de réduire leurs besoins électriques sur les périodes de pointe. C’est le principe de l’effacement de consommation électrique.

Des opérateurs d’effacement peuvent ainsi dégager des revenus pour les principaux consommateurs d’électricité, en leur proposant d’adapter leurs process et leur consommation sur des périodes de pointe. En échange de leur disponibilité pour stopper ou moduler leur production, ces industriels (le plus souvent, mais le mécanisme s’adresse également à d’autres secteurs dont le tertiaire) perçoivent une rémunération supplémentaire. Cette rémunération est issue des enchères de capacité.

Comment finance-t-on ces garanties de capacité ?

Des acheteurs clés : les fournisseurs d’électricité, les gestionnaires de réseau et certains consommateurs

La garantie de capacité est donc un moyen d’assurer une rémunération supplémentaire à certains acteurs du réseau électrique pour leur utilité dans des périodes de pointe : les producteurs et les opérateurs d’effacement.

Les fournisseurs d’électricité sont eux des acteurs obligés, au sens où ils ont l’obligation d’acheter ces garanties en fonction de leur portefeuille client. Cela est défini dans l’arrêté ministériel du 29 novembre 2016 et sa transposition dans le code de l’Énergie.

Certains gestionnaires de réseau et des consommateurs finaux auxquels l’obligation a été transférée doivent également participer à ces enchères.

Le rôle de la certification des capacités : donner une marge de sécurité au réseau

Chaque année, RTE attribue à l’ensemble des acteurs du réseau électrique qui joue un rôle dans l’équilibrage entre offre et demande un certain nombre de certificats de capacité.

- Il s’agit de producteurs, qui ont une puissance installée à offrir au réseau en cas de besoin.

- Des certificats de capacité sont également attribués à des exploitants de batteries de stockage électrique, qui peuvent soulager provisoirement le réseau.

- Enfin, les opérateurs d’effacement obtiennent également des certificats. Ces derniers vont échanger avec de grands consommateurs d’électricité, comme des sites industriels, pour adapter leurs process lors des pics de consommation. La certification vient attribuer une puissance de demande en moins, appelée effacement, qui pourra également être échangée sur un marché de capacité.

Les enchères : comment se fixe le prix de la sécurité ?

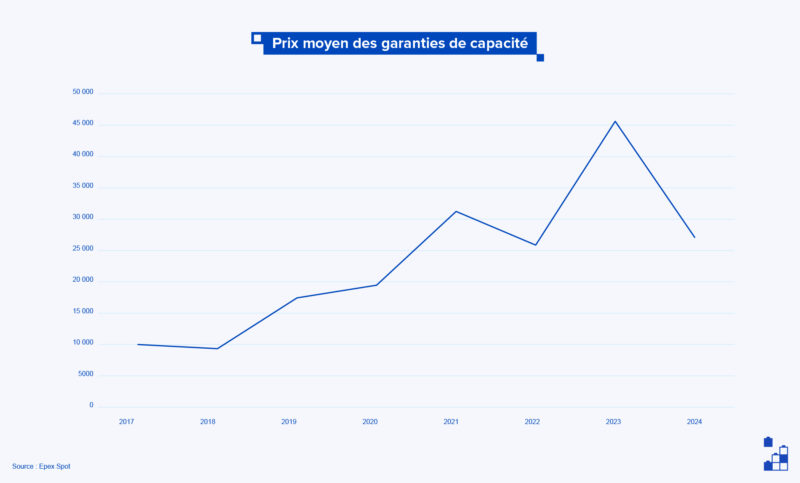

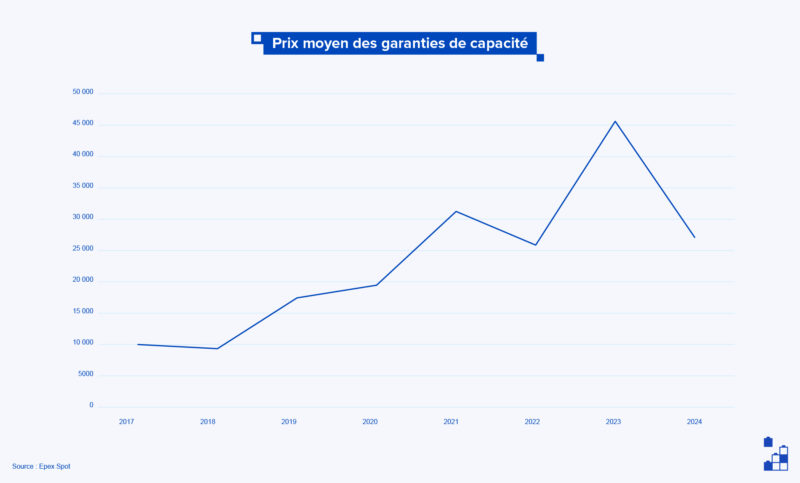

Sur le marché européen de l’électricité, environ 15 fois par année de livraison, des enchères sont organisées. Cela permet de mettre un certain nombre de garanties de capacité à disposition des fournisseurs et de fixer le prix pour une année donnée. Dès lors, un prix maximal apparaît mais aussi un prix moyen. Celui-ci peut varier selon le nombre de garanties disponibles – pour 2023, de nombreuses centrales nucléaires étaient à l’arrêt au cours de l’année 2022, faisant gonfler le coût de ces garanties.

Grâce à ce prix de vente sur le marché Epex Spot, on peut estimer l’impact qu’auront les garanties de capacité sur la facture finale des consommateurs, année après année. Attention cependant : les acteurs obligés peuvent également passer par des contrats de gré à gré pour obtenir ces garanties de capacité, que ce soit auprès de producteurs d’électricité ou de grands consommateurs pour leur effacement.

Quel impact le marché de capacité a-t-il sur votre facture d’électricité ?

Si techniquement, les garanties de capacité sont actuellement payées par les fournisseurs au moment des enchères ou par d’autres types de contrat, celles-ci sont évidemment répercutées sur la facture finale du consommateur.

Le prix est très variable selon les situations, votre profil de consommation ou le fournisseur auquel vous vous adressez. Néanmoins, on peut estimer que son coût était inférieur à 2 €/MWh en 2017, lors de son lancement. Il a atteint pratiquement 10 €/MWh en 2023, avant de redescendre les années suivantes.

Le coût des garanties de capacité n’apparaît néanmoins pas toujours sur votre facture. Celui-ci peut apparaître sur une ligne à part, mais il est parfois également intégré au coût de fourniture directement.

Comprendre le calcul du coût de capacité

Le coût d’une garantie de capacité dépend de la loi de l’offre et de la demande. Plus les centrales électriques sont disponibles, moins le coût de leur garantie de capacité sera élevé. Une garantie de capacité représente 0,1 MW de puissance installée.

Lorsque de nombreuses sources de production sont à l’arrêt, qu’il s’agisse de réacteurs nucléaires, de centrales hydroélectriques ou de centrales thermiques fossiles, cela provoque un manque de garanties disponibles sur ce marché. Logiquement, le prix grimpe en flèche. C’est notamment ce qui explique la forte hausse de ces garanties en 2023, avec l’atteinte du prix maximal de 60 000 €/MWh au cours d’une enchère.

À l’inverse, lorsque la disponibilité des sources de production est forte, notamment en France avec une production en partie tournée vers l’export, le prix des garanties de capacité est plus faible. On le constate depuis 2024, avec une tendance à la baisse.

| Année de livraison | Prix moyen | Prix minimal | Prix maximal |

|---|---|---|---|

| 2017 | 9 999,80 € | 9 999,80 € | 9 999,80 € |

| 2018 | 9 342,65 € | 9 310 € | 9 375,30 € |

| 2019 | 17 450,38 € | 12 999,80 € | 18 500,70 € |

| 2020 | 19 458,28 € | 16 583,90 € | 22 382 € |

| 2021 | 31 241,77 € | 19 220,40 € | 47 401 € |

| 2022 | 25 858,01 € | 16 641,70 € | 38 966,40 € |

| 2023 | 45 622,35 € | 41 899,30 € | 60 000 € |

| 2024 | 27 093,81 € | 6 200 € | 35 379,5 € |

Les facteurs qui influencent le prix final pour le consommateur

Le coût des garanties de capacité, pour un consommateur, dépend de son profil énergétique ou plus particulièrement de la manière dont il consomme au cours des journées PP1-PP2. Ce sont ces 10 à 15 jours de forte consommation électrique, situées entre janvier et mars puis entre novembre et décembre, qui déterminent l’obligation de capacité d’un fournisseur.

Si un fournisseur doit acheter un grand nombre de garanties pour son client pour couvrir cette consommation, cela se traduira par une hausse du prix dans le contrat de fourniture. À l’inverse, un consommateur peut limiter et optimiser les coûts des garanties de capacité sur sa facture finale en réduisant sa demande en électricité lors des périodes de pointe de consommation.

Peut-on maîtriser ou réduire ces coûts de capacité ?

L’importance de bien choisir son fournisseur et son contrat

Ainsi, le coût du mécanisme de capacité sur votre facture est celui de la puissance moyenne appelée par votre site de consommation lors des jours PP1, entre 7 heures et 15 heures puis de 18 heures à 20 heures. Votre contrat détermine ensuite si le prix correspond à la moyenne des garanties de capacité lors des enchères sur le marché Epex, ou au prix fixé lors d’une enchère spécifique… voire à un prix d’achat fixé de gré à gré auprès d’un producteur par votre fournisseur. En négociant ce point, vous pouvez espérer quelques économies substantielles sur votre prix au mégawattheure.

Mieux, vous pouvez tirer profit du marché de capacité à votre compte ! En valorisant votre potentiel de réduction de consommation électrique auprès d’un opérateur d’effacement comme Acciona Energía ou Enerdigit, vous pouvez transformer ce surcoût en un vecteur de performance budgétaire. Vous serez indemnisé pour vos efforts dans la stabilisation du réseau électrique.

Piloter votre consommation pour réduire vos besoins en capacité

Sortez du prix fixe ! Si ce dernier est en apparence avantageux et rassurant, il masque en réalité de nombreux surcoûts. Parmi ceux-ci, il y a l’absence de signal prix favorable sur des périodes de faible consommation…

Par ailleurs, un prix fixe ne vous incite pas à éviter les pics de consommation. Vous prenez donc le risque d’être sujet à des surcoûts de garanties de capacité, contrairement à un consommateur qui éviterait ces périodes de tension pour le réseau et décalerait sa consommation sur des périodes plus propices.

Il est donc dans votre intérêt de suivre attentivement les cours du marché spot et les alertes PP1-PP2 émises par RTE pour réduire efficacement votre facture, à la fois en payant moins cher l’électricité produite et les capacités de production nécessaires.

Attention à l’évolution du mécanisme prévue en 2026

En octobre 2026, le système actuel de garanties de capacité achetées par les fournisseurs d’électricité va prendre fin pour se conformer aux directives de la Commission européenne. Il sera remplacé par un mécanisme de capacité.

Ainsi, fin 2026, ce ne sera plus un marché avec des enchères qui déterminera les capacités disponibles et leur coût final. À la place, RTE sera responsable de financer les exploitants (producteur ou opérateurs d’effacement). La rémunération sera issue d’un prélèvement direct de RTE auprès des fournisseurs. Cela doit notamment simplifier et mieux harmoniser la demande des gestionnaires de réseau avec l’offre de capacité.

Ces dispositions ont donc été ajoutées dans le code de l’Énergie à l’occasion de la loi de Finances 2025. Le texte précise : « Ce mécanisme prend la forme d’une rémunération versée par le gestionnaire du réseau public de transport aux exploitants de capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation en contrepartie de leurs engagements de disponibilité. »

La répercussion de ce prélèvement sur les consommateurs et son montant devraient donc se préciser au cours des prochains mois, lorsque les fournisseurs d’électricité auront intégré ce nouveau mécanisme à leurs offres.

Article rédigé par Côme Tessier

Rédacteur web pour Collectif Énergie, je m’évertue à glisser des touches sportives ou des notes sucrées pour rendre plus accessibles les sujets liés à l’énergie. Sans jamais oublier de traquer les doubles espaces qui perturbent la lecture.

L’attaquant le plus cher n’est pas celui qui marque le plus de but. La centrale la plus chère n’est pas celle qui produit le plus de mégawattheure non plus. Pourtant, cela peut être utile d’avoir Kylian Mbappé ou un EPR à Flamanville, même si cela n’assure pas la victoire en Ligue des champions.

Dans l’électricité, on croit à cet attaquant un peu plus cher que les autres pour assurer ses arrières. On appelle cela « la capacité ».

En fait, cette centrale coûteuse, le réseau en a besoin pour répondre à ses besoins et assurer sa stabilité. Alors, on la rémunère même lorsqu’elle ne fonctionne pas : c’est financer la capacité à produire. Un choix pas si illogique, car l’attaquant le plus cher sait aussi laisser de la place aux autres pour qu’ils marquent… et qu’on lui fait confiance pour répondre présent au moment crucial où l’on aura besoin de lui.

Découvrez le marché de capacité, ce monde parallèle qui rémunère la puissance plutôt que la production.

Le marché de capacité, c’est quoi au juste et pourquoi existe-t-il ?

Avoir de l’électricité, cela semble facile. Un branchement, une prise, un contrat : tout est opérationnel. Marquer un but, rien n’est plus simple : une passe, un crochet et on a marqué ! Mais derrière ces événements se cache bien souvent une mécanique complexe.

Pour l’électricité, la sécurité du réseau masque la nécessité de trouver une production suffisante pour la demande à toute heure de la journée. C’est l’enjeu derrière les produits baseload et peakload du marché de l’électricité, par exemple, avec des contrats spécifiques pour le surplus de consommation situé entre 8 heures et 20 heures les jours ouvrés. Mais dans ce système, les producteurs d’électricité ne sont payés que lorsqu’ils produisent, en suivant les principes du merit order.

Seul, le marché ne peut donc pas garantir à chaque centrale qu’elle sera rentable, car certaines ne seront presque jamais appelées. Celles qui ne fonctionnent que quelques heures par an sont alors fragilisées. Rien ne leur assure d’entrer dans leurs frais. Rien ? Sauf le marché de capacité, depuis 2017.

Un marché devenu nécessaire en France au cours des années 2010

Entre 2010 et 2020, la consommation électrique en France est devenue particulièrement stable. Elle s’est maintenue aux alentours de 470 TWh par an. Depuis, au-delà du rebond post-Covid, elle poursuit même une tendance baissière.

Si on peut y voir un verre à moitié plein avec une diminution de notre impact énergétique et éventuellement de nos émissions carbone (même si le mix électrique en France est déjà peu carboné), cela abrite un casse-tête difficile à résoudre : les pics de consommation, eux, sont toujours aussi forts. Le déséquilibre est de plus en plus flagrant entre les périodes de pointe et les autres.

Concrètement, cela a provoqué une difficulté : certaines centrales n’avaient presque plus besoin de fonctionner. Sur un marché libre et concurrentiel, en tournant seulement quelques heures par an, elles n’assuraient pas leur rentabilité… alors qu’elles continuaient de rendre un service essentiel au réseau électrique.

Sans ce surplus de production périodique, les gestionnaires de réseau craignaient de ne pouvoir passer les pics hivernaux sans délestage. Le marché de capacité a donc été créé comme rustine pour éviter la fermeture de ces centrales et assurer la sécurité de l’approvisionnement en France.

La garantie de capacité finance la puissance installée d’une centrale électrique

Habituellement, une centrale est rémunérée lorsqu’elle est en fonctionnement. Elle vend sa production, ses mégawattheures, contre son prix sur le marché à terme, sur le marché spot ou parfois directement à un consommateur.

Cela signifie qu’une centrale n’a pas de rémunération en dehors. Or, les coûts de fonctionnement ne sont pas ceux liés au combustible nécessaire, les « frais marginaux » couverts par le marché spot. Une centrale a besoin de salarié·es, de révisions, d’amortir l’investissement consenti pour son installation, etc. Le marché de capacité vient donc combler une partie de ce manque à gagner en finançant la « puissance installée », en mégawatt.

Autrement dit, une garantie de capacité rémunère par un prix en MW la simple existence d’une centrale, sa capacité à produire. Cela assure des revenus fixes au producteur, en échange d’une disponibilité assurée si nécessaire. La capacité agit comme une assurance, qui limite les risques en préservant sur le territoire ces centrales dédiées au peakload.

La garantie de capacité s’adresse aussi aux consommateurs

Le marché de capacité ne concerne pas seulement le volet production du marché de l’électricité. Il vient financer les consommateurs qui acceptent de réduire leurs besoins électriques sur les périodes de pointe. C’est le principe de l’effacement de consommation électrique.

Des opérateurs d’effacement peuvent ainsi dégager des revenus pour les principaux consommateurs d’électricité, en leur proposant d’adapter leurs process et leur consommation sur des périodes de pointe. En échange de leur disponibilité pour stopper ou moduler leur production, ces industriels (le plus souvent, mais le mécanisme s’adresse également à d’autres secteurs dont le tertiaire) perçoivent une rémunération supplémentaire. Cette rémunération est issue des enchères de capacité.

Comment finance-t-on ces garanties de capacité ?

Des acheteurs clés : les fournisseurs d’électricité, les gestionnaires de réseau et certains consommateurs

La garantie de capacité est donc un moyen d’assurer une rémunération supplémentaire à certains acteurs du réseau électrique pour leur utilité dans des périodes de pointe : les producteurs et les opérateurs d’effacement.

Les fournisseurs d’électricité sont eux des acteurs obligés, au sens où ils ont l’obligation d’acheter ces garanties en fonction de leur portefeuille client. Cela est défini dans l’arrêté ministériel du 29 novembre 2016 et sa transposition dans le code de l’Énergie.

Certains gestionnaires de réseau et des consommateurs finaux auxquels l’obligation a été transférée doivent également participer à ces enchères.

Le rôle de la certification des capacités : donner une marge de sécurité au réseau

Chaque année, RTE attribue à l’ensemble des acteurs du réseau électrique qui joue un rôle dans l’équilibrage entre offre et demande un certain nombre de certificats de capacité.

- Il s’agit de producteurs, qui ont une puissance installée à offrir au réseau en cas de besoin.

- Des certificats de capacité sont également attribués à des exploitants de batteries de stockage électrique, qui peuvent soulager provisoirement le réseau.

- Enfin, les opérateurs d’effacement obtiennent également des certificats. Ces derniers vont échanger avec de grands consommateurs d’électricité, comme des sites industriels, pour adapter leurs process lors des pics de consommation. La certification vient attribuer une puissance de demande en moins, appelée effacement, qui pourra également être échangée sur un marché de capacité.

Les enchères : comment se fixe le prix de la sécurité ?

Sur le marché européen de l’électricité, environ 15 fois par année de livraison, des enchères sont organisées. Cela permet de mettre un certain nombre de garanties de capacité à disposition des fournisseurs et de fixer le prix pour une année donnée. Dès lors, un prix maximal apparaît mais aussi un prix moyen. Celui-ci peut varier selon le nombre de garanties disponibles – pour 2023, de nombreuses centrales nucléaires étaient à l’arrêt au cours de l’année 2022, faisant gonfler le coût de ces garanties.

Grâce à ce prix de vente sur le marché Epex Spot, on peut estimer l’impact qu’auront les garanties de capacité sur la facture finale des consommateurs, année après année. Attention cependant : les acteurs obligés peuvent également passer par des contrats de gré à gré pour obtenir ces garanties de capacité, que ce soit auprès de producteurs d’électricité ou de grands consommateurs pour leur effacement.

Quel impact le marché de capacité a-t-il sur votre facture d’électricité ?

Si techniquement, les garanties de capacité sont actuellement payées par les fournisseurs au moment des enchères ou par d’autres types de contrat, celles-ci sont évidemment répercutées sur la facture finale du consommateur.

Le prix est très variable selon les situations, votre profil de consommation ou le fournisseur auquel vous vous adressez. Néanmoins, on peut estimer que son coût était inférieur à 2 €/MWh en 2017, lors de son lancement. Il a atteint pratiquement 10 €/MWh en 2023, avant de redescendre les années suivantes.

Le coût des garanties de capacité n’apparaît néanmoins pas toujours sur votre facture. Celui-ci peut apparaître sur une ligne à part, mais il est parfois également intégré au coût de fourniture directement.

Comprendre le calcul du coût de capacité

Le coût d’une garantie de capacité dépend de la loi de l’offre et de la demande. Plus les centrales électriques sont disponibles, moins le coût de leur garantie de capacité sera élevé. Une garantie de capacité représente 0,1 MW de puissance installée.

Lorsque de nombreuses sources de production sont à l’arrêt, qu’il s’agisse de réacteurs nucléaires, de centrales hydroélectriques ou de centrales thermiques fossiles, cela provoque un manque de garanties disponibles sur ce marché. Logiquement, le prix grimpe en flèche. C’est notamment ce qui explique la forte hausse de ces garanties en 2023, avec l’atteinte du prix maximal de 60 000 €/MWh au cours d’une enchère.

À l’inverse, lorsque la disponibilité des sources de production est forte, notamment en France avec une production en partie tournée vers l’export, le prix des garanties de capacité est plus faible. On le constate depuis 2024, avec une tendance à la baisse.

| Année de livraison | Prix moyen | Prix minimal | Prix maximal |

|---|---|---|---|

| 2017 | 9 999,80 € | 9 999,80 € | 9 999,80 € |

| 2018 | 9 342,65 € | 9 310 € | 9 375,30 € |

| 2019 | 17 450,38 € | 12 999,80 € | 18 500,70 € |

| 2020 | 19 458,28 € | 16 583,90 € | 22 382 € |

| 2021 | 31 241,77 € | 19 220,40 € | 47 401 € |

| 2022 | 25 858,01 € | 16 641,70 € | 38 966,40 € |

| 2023 | 45 622,35 € | 41 899,30 € | 60 000 € |

| 2024 | 27 093,81 € | 6 200 € | 35 379,5 € |

Les facteurs qui influencent le prix final pour le consommateur

Le coût des garanties de capacité, pour un consommateur, dépend de son profil énergétique ou plus particulièrement de la manière dont il consomme au cours des journées PP1-PP2. Ce sont ces 10 à 15 jours de forte consommation électrique, situées entre janvier et mars puis entre novembre et décembre, qui déterminent l’obligation de capacité d’un fournisseur.

Si un fournisseur doit acheter un grand nombre de garanties pour son client pour couvrir cette consommation, cela se traduira par une hausse du prix dans le contrat de fourniture. À l’inverse, un consommateur peut limiter et optimiser les coûts des garanties de capacité sur sa facture finale en réduisant sa demande en électricité lors des périodes de pointe de consommation.

Peut-on maîtriser ou réduire ces coûts de capacité ?

L’importance de bien choisir son fournisseur et son contrat

Ainsi, le coût du mécanisme de capacité sur votre facture est celui de la puissance moyenne appelée par votre site de consommation lors des jours PP1, entre 7 heures et 15 heures puis de 18 heures à 20 heures. Votre contrat détermine ensuite si le prix correspond à la moyenne des garanties de capacité lors des enchères sur le marché Epex, ou au prix fixé lors d’une enchère spécifique… voire à un prix d’achat fixé de gré à gré auprès d’un producteur par votre fournisseur. En négociant ce point, vous pouvez espérer quelques économies substantielles sur votre prix au mégawattheure.

Mieux, vous pouvez tirer profit du marché de capacité à votre compte ! En valorisant votre potentiel de réduction de consommation électrique auprès d’un opérateur d’effacement comme Acciona Energía ou Enerdigit, vous pouvez transformer ce surcoût en un vecteur de performance budgétaire. Vous serez indemnisé pour vos efforts dans la stabilisation du réseau électrique.

Piloter votre consommation pour réduire vos besoins en capacité

Sortez du prix fixe ! Si ce dernier est en apparence avantageux et rassurant, il masque en réalité de nombreux surcoûts. Parmi ceux-ci, il y a l’absence de signal prix favorable sur des périodes de faible consommation…

Par ailleurs, un prix fixe ne vous incite pas à éviter les pics de consommation. Vous prenez donc le risque d’être sujet à des surcoûts de garanties de capacité, contrairement à un consommateur qui éviterait ces périodes de tension pour le réseau et décalerait sa consommation sur des périodes plus propices.

Il est donc dans votre intérêt de suivre attentivement les cours du marché spot et les alertes PP1-PP2 émises par RTE pour réduire efficacement votre facture, à la fois en payant moins cher l’électricité produite et les capacités de production nécessaires.

Attention à l’évolution du mécanisme prévue en 2026

En octobre 2026, le système actuel de garanties de capacité achetées par les fournisseurs d’électricité va prendre fin pour se conformer aux directives de la Commission européenne. Il sera remplacé par un mécanisme de capacité.

Ainsi, fin 2026, ce ne sera plus un marché avec des enchères qui déterminera les capacités disponibles et leur coût final. À la place, RTE sera responsable de financer les exploitants (producteur ou opérateurs d’effacement). La rémunération sera issue d’un prélèvement direct de RTE auprès des fournisseurs. Cela doit notamment simplifier et mieux harmoniser la demande des gestionnaires de réseau avec l’offre de capacité.

Ces dispositions ont donc été ajoutées dans le code de l’Énergie à l’occasion de la loi de Finances 2025. Le texte précise : « Ce mécanisme prend la forme d’une rémunération versée par le gestionnaire du réseau public de transport aux exploitants de capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation en contrepartie de leurs engagements de disponibilité. »

La répercussion de ce prélèvement sur les consommateurs et son montant devraient donc se préciser au cours des prochains mois, lorsque les fournisseurs d’électricité auront intégré ce nouveau mécanisme à leurs offres.

Article rédigé par Côme Tessier

Rédacteur web pour Collectif Énergie, je m’évertue à glisser des touches sportives ou des notes sucrées pour rendre plus accessibles les sujets liés à l’énergie. Sans jamais oublier de traquer les doubles espaces qui perturbent la lecture.