- Qu’est-ce que la chaleur fatale et pourquoi l’industrie française gaspille-t-elle cette ressource ?

- Que faire de cette chaleur fatale ? Comment transformer vos rejets thermiques en actif énergétique stratégique ?

- La méthodologie pour valoriser la chaleur fatale industrielle : de l’audit au management de l’énergie

- Comment financer vos actions ? Des mécanismes d’aides pour contribuer à la sobriété énergétique !

- Conclusion : ne soyez pas fataliste, valorisez cette chaleur !

La chaleur fatale ne vous tuera pas. Pas de tout de suite. Car on ne parle pas ici d’un niveau de chaleur qui deviendrait « fatal » pour votre survie. Cette chaleur est dite fatale parce qu’elle arrive inéluctablement… que vous l’utilisiez ou non. Ainsi, parmi les définitions de l’adjectif fatal, le Larousse propose celle-ci : « Se dit d’un sous-produit, valorisable ou non, qui est inévitablement généré dans le processus de production ou de transformation d’un bien. »

Or, les process industriels sont énergivores et produisent généralement bien d’autres choses que le seul produit visé. Il faut là encore en revenir à un exemple simple : dans l’industrie métallurgique, afin d’avoir de la fonte, il faut parvenir à une haute température afin de fondre un alliage fer-carbone. Cela nécessite une grande quantité d’énergie pour une chaleur qui ne sera pas entièrement utilisée. C’est inévitable. C’est fatal.

Pourquoi ne pas plutôt valoriser cette chaleur et en faire un objet de sobriété et d’efficacité énergétiques ? Que ce soit pour produire à nouveau, chauffer vos locaux ou créer de l’électricité, il y a des leviers d’action liés à la chaleur fatale qui vous feront faire de réelles économies et un beau geste de décarbonation. Sans rien changer à vos habitudes, ou presque.

Qu’est-ce que la chaleur fatale et pourquoi l’industrie française gaspille-t-elle cette ressource ?

Chaleur utile et chaleur fatale : quelle différence ?

Lorsqu’une machine est en fonctionnement, dans une usine, on peut facilement repérer la chaleur utile. Il s’agit de ce qui va permettre d’aboutir au produit fini. Pour transformer de l’argile en tuiles, plusieurs interventions sont nécessaires comme le séchage puis la cuisson. La chaleur utile est celle qui transforme le produit, ainsi que celle qui sera conservée par le produit sorti du four.

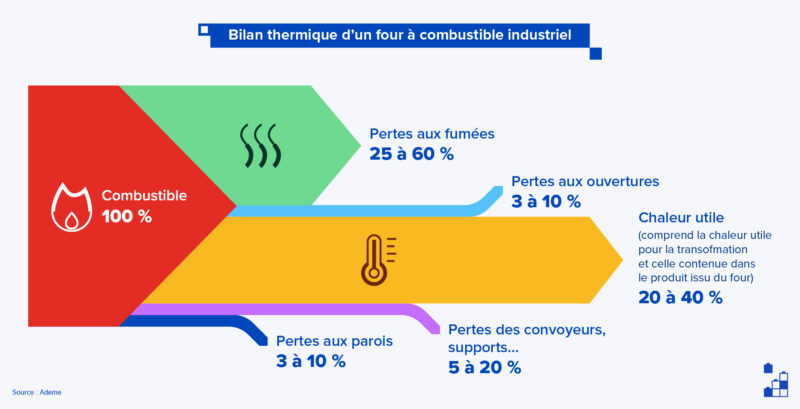

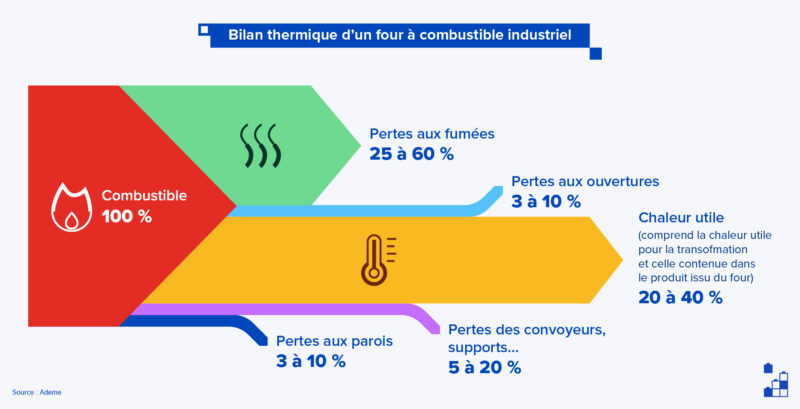

Mais cette chaleur, généralement, ne représente que 20 à 40 % du total. Le reste est à perte : une partie dans les parois, les convoyeurs, les ouvertures… et la majorité simplement rejetée dans les fumées. C’est notamment celle-ci qui est visée par le terme de chaleur fatale. Elle s’applique à toute chaleur « envoyée aux oiseaux » sans la moindre utilité.

La chaleur fatale industrielle : un gisement énergétique prometteur

L’industrie a besoin de grandes quantités de chaleur. C’est d’ailleurs l’un des secteurs principaux de la consommation finale d’énergie en France : 18 % du total en 2023 – derrière les transports (33 %) et le résidentiel (30 %) mais devant le secteur tertiaire (16 %).

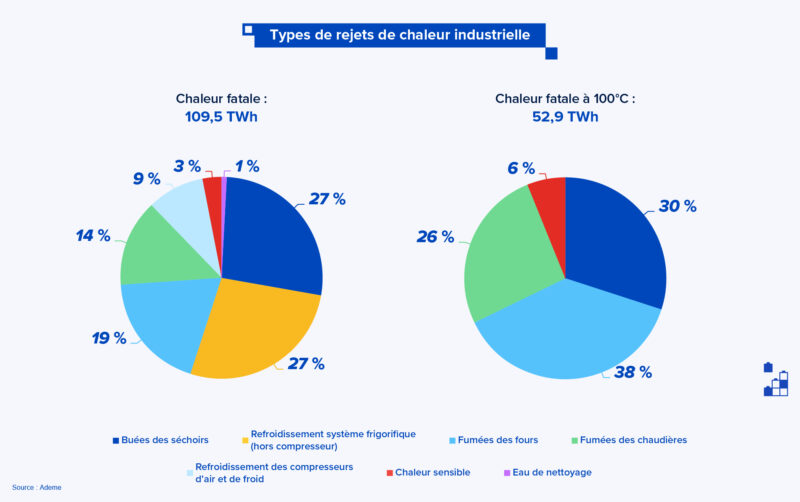

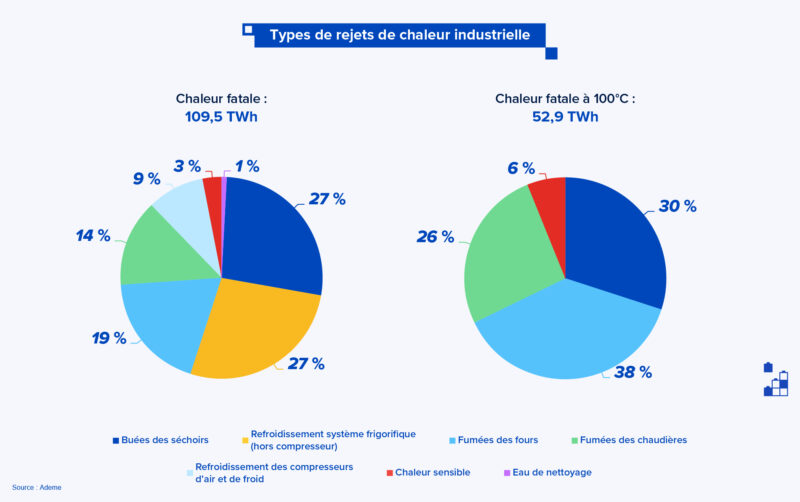

Les nombreuses machines industrielles utilisées sont énergivores… même lorsque l’objectif n’est pas la production de chaleur, mais plutôt de froid ! Ainsi, les rejets de chaleur fatale proviennent principalement des systèmes de refroidissement (pour les compresseurs ou pour les systèmes frigorifiques), puis des buées des séchoirs ainsi que des fumées des fours et des chaudières.

Pendant longtemps, cette puissance a été négligée. Lorsque l’on produit, on sait bien qu’il y a des rejets, des déchets, des déperditions. Mais tant qu’on ne sait pas ce que cela représente réellement, bien souvent, on ne s’en préoccupe pas.

Or, en France, les pertes en chaleur fatale équivaudraient à six réacteurs nucléaires environ ! Selon l’Ademe, la chaleur fatale représentait 110 TWh en 2017… soit environ un tiers des dépenses énergétiques de l’industrie. Dans sa mise à jour de 2024, l’Agence de la transition écologique évaluait à 82,5 TWh par an la quantité de chaleur fatale restante à valoriser fin 2022. De quoi faire des économies réelles à tous les niveaux, que ce soit en plein pic de consommation hivernal – et donc baisser la tension sur le réseau – ou de manière résiduelle tout au long de l’année, comme avec un réseau de chaleur urbain lié à une usine d’incinération.

L’industrie demeure un enjeu majeur de souveraineté économique et stratégique pour la France. Il y a donc un double enjeu sur la question de la chaleur fatale : maintenir une production sur le territoire national grâce à une meilleure gestion et avec avoir un plus faible impact environnemental. Tout le monde y gagne, puisqu’on y perd moins.

L’anatomie thermodynamique de l’industrie française

De la sidérurgie à la cimenterie, les usages énergétiques des machines industrielles sont l’un des nerfs de la guerre… avec des rejets en chaleur fatale très variables. Les dernières études estiment que 50 % de cette chaleur fatale est supérieure à 100 °C, un seuil dit à haute valeur énergétique (rejets indiqués en gras dans le tableau ci-dessous).

Dans le détail, cela dépend particulièrement des secteurs industriels : les plus exposés aux rejets en chaleur fatale comme le secteur agroalimentaire le sont majoritairement avec des températures plus basses.

| Secteur d’activité | Répartition du gisement industrie de 109,5 TWh par an | Fourchette des principales températures rejetées | Fourchette des températures secondaires rejetées |

|---|---|---|---|

| Agroalimentaire | 31 % | Inférieures à 40 °C | Entre 100 et 250 °C |

| Chimie plastique | 22 % | Inférieures à 40 °C | Entre 100 et 250 °C |

| Papier carton | 13 % | Inférieures à 80 °C | Entre 100 et 250 °C |

| Métaux dont sidérurgie | 12 % | Entre 200 et 250 °C | Supérieures à 500 °C |

| Matériaux non métalliques (ciment, verre) | 11 % | Entre 100 et 250 °C | Entre 400 et 500 °C |

| Autres | 8 % | / | / |

| Raffinage | 3 % | Entre 200 et 250 °C | Entre 150 et 200 °C |

Source : étude de l’Ademe sur la chaleur fatale, 2017.

Cependant, l’ensemble de cette énergie peut devenir une chaleur utile. Les plus basses températures de rejet sont encore exploitables pour la production d’eau chaude ou grâce à des pompes à chaleur. Selon le site spécialisé dans les réseaux de chaleur Via Seva, nous sommes désormais capables d’utiliser une chaleur entre 10 et 20 °C pour la remonter et l’utiliser dans des réseaux de chauffage.

L’industrie… mais pas que !

La chaleur fatale concerne aussi bien d’autres secteurs comme le traitement des eaux usées, l’incinération des déchets ménagers… ou, de plus en plus, les data centers qui ont de grands besoins en refroidissement pour leurs serveurs. L’Ademe a d’ailleurs réévalué le gisement théorique de valeur fatale pour les centres de données dans ses dernières évaluations.

Ce chiffre pourrait continuer croître dans les prochaines années, avec des besoins de plus en plus grands à mesure que l’intelligence artificielle se développe. Par conséquent, les centres de données les plus importants, au-delà d’un mégawatt de puissance, ont une obligation de valorisation de la chaleur fatale produite.

« Nous visons à produire mieux avec moins d’énergie ! » Initia Food

Acteur incontournable dans l’agroalimentaire, Initia Food connaît des besoins incompressibles en chaleur pour transformer graines et fruits secs en produits apéritifs. Avant même la crise de l’énergie, pour maintenir sa compétitivité sans réduire sa production de 20 000 tonnes de graines apéritives par an à destination des marques fournisseurs (Carrefour, Casino, etc.), Initia Food s’est tourné vers la valorisation de la chaleur fatale.

Les économies immédiates ont été immédiates ! Aujourd’hui, grâce à la récupération de chaleur, la consommation énergétique de l’usine a diminué de 20 % par kilo produit.

Que faire de cette chaleur fatale ? Comment transformer vos rejets thermiques en actif énergétique stratégique ?

Si le gisement est important et précieux pour faire des économies rapidement sur la dépense énergétique nationale, encore faut-il savoir comment valoriser cette chaleur. En effet, la valorisation de la chaleur fatale n’est pas une simple démarche clé en main. Elle dépend de vos besoins de chaleur, du niveau de température des rejets de chaleur, de vos process, de vos installations, de votre période d’activité, etc.

Néanmoins, de grands principes et plusieurs systèmes coexistent et tracent les grandes lignes de la récupération de valeur chaleur.

Une chaleur renouvelée : l’échangeur de chaleur

La majorité de la chaleur est envoyée à l’air libre, dans des fumées issues des fours à combustible. Des systèmes proposent d’éviter cela en réemployant directement la chaleur produite dans un cycle fermé.

Cela repose par exemple sur un échangeur de chaleur, qui va transférer la chaleur fatale d’un fluide à un autre (liquide ou gazeux) sans les mélanger. Grâce à ce principe de transfert d’énergie calorifique entre un fluide chauffant et un fluide chauffé, vous diminuerez vos besoins en chauffant directement ce dont vous avez besoin grâce à une chaleur déjà produite et réutilisée.

Fournir l’énergie à d’autres : les réseaux de chaleur externes

C’est le moyen le plus simple de valoriser de la chaleur dont on a pas besoin : la revendre. C’est notamment possible avec des échangeurs thermiques qui transfèrent cette énergie vers un réseau de chaleur.

Selon l’Ademe, 16,7 TWh de chaleur fatale supérieure à 60 °C, suffisante pour de l’eau chaude sanitaire, se situent à proximité d’un réseau de chaleur déjà existant ! Cela représente plus de 1,66 millions de logements qui pourraient en bénéficier.

Cette chaleur fatale peut également être intéressante pour d’autres secteurs que le résidentiel, comme des bureaux tertiaires – sur lesquels reposent l’obligation de baisser leur consommation énergétique – ou d’autres sites industriels voisins, sans avoir besoin de pompe à chaleur.

Alimenter une pompe à chaleur

Ces échangeurs thermiques peuvent également être liés à des pompes à chaleur (PAC). Grâce à un compresseur, la chaleur récupérée va pouvoir être augmentée de manière à être diffusée ensuite, donc valorisée, en s’appuyant éventuellement sur une électricité renouvelable. Cela les rend utiles pour alimenter de l’eau chaude sanitaire dans l’hôtellerie ou encore des bureaux du secteur tertiaire.

Pour l’industrie, des pompes à chaleur à très haute température sont développés. Ces dernières permettent d’obtenir une température de 120 °C à 140 °C. La chaleur fatale devient alors utilisable pour des procédés complexes et qui nécessitent une température de haute précision, comme dans les laiteries qui ont besoin de chaud pour la production de lait en poudre mais également de froid pour conserver du lait pasteurisé sans risque de développement de bactéries.

Cycle de Rankine et cogénération : produire de l’électricité avec la chaleur fatale

Lorsque la chaleur n’est pas exploitable dans un environnement proche, elle est encore valorisable en s’appuyant sur le cycle organique de Rankine (ORC). En utilisant des fluides qui peuvent monter à ébullition avec une température plus basse que l’eau, la vapeur produite est transformée en énergie mécanique.

Au cours d’un procédé industriel, la chaleur est alors directement mise en valeur dans une installation de cogénération et produire de l’électricité. Comme dans une centrale thermique classique, la vapeur produite va être dirigée pour entraîner une turbine, liée à un générateur.

L’électricité ainsi créée pourra alors alimenter l’usine ou être injectée dans le réseau. Elle réduira vos besoins énergétiques ou sera revendue. Dans un cas comme dans l’autre, on parle de cogénération, la chaleur et l’électricité étant issues d’un même combustible.

La méthodologie pour valoriser la chaleur fatale industrielle : de l’audit au management de l’énergie

L’audit thermique : observer votre chaleur fatale… et vos besoins !

C’est la première étape indispensable pour mener à bien un projet de valorisation de la chaleur fatale : la connaître. Savez-vous réellement la part de chaleur que vous utilisez et celle que vous rejetez ?

Grâce à une thermographie infrarouge, vous aurez une détection des fuites énergétiques de vos équipements. Un audit plus complet par la suite vous donnera les indications nécessaires pour dresser la cartographie de vos utilisations d’énergie, de la consommation jusqu’aux pertes. Vous pourrez mieux comprendre où vous avez besoin de chaleur, à quel niveau et aussi sur quelles périodes. Vous identifierez où vous dépensez beaucoup, où vous pouvez économiser, quelle quantité de mégawatts peuvent être valorisés… et les points de vigilance quant aux rejets. Cela indiquera également d’éventuelles correspondances, comme deux process successifs à des niveaux de chaleur semblables, etc.

Dès lors, vous aurez les clés en main pour mener une réflexion en interne sur les choix à accomplir : quels procédés peuvent-être améliorés ? Quels sont vos besoins ? Y a-t-il des complémentarités à exploiter ?

Attention aux obligations ! Avez-vous fait votre audit ?

En 2025, la France a transposé la directive européenne sur l’efficacité énergétique. Cela a modifié les obligations réglementaires des entreprises énergivores. Désormais, le seuil d’obligation dépend de votre consommation énergétique globale. Cela comprend l’ensemble des énergies que vous payez : électricité, gaz, biomasse, carburants, etc.

- Au-delà de 2,75 GWh par an : vous devez accomplir un premier audit énergétique réglementaire avant le 11 octobre 2026.

- Au-delà de 23,6 GWh par an : vous devez mettre en place un système de management de l’énergie, type ISO 50 001.

Montage du projet : de la faisabilité à l’action

Ce premier temps de réflexion va conduire à dresser un état des lieux et à définir le périmètre du projet de récupération de chaleur fatale. Selon les choix opérés, vous aurez éventuellement besoin d’analyses supplémentaires, de mesures nouvelles.

Il sera ensuite temps de faire appel à des entreprises spécialisées pour réaliser une première étude de faisabilité. Cela donnera des indications essentielles sur le coût de l’opération, les gains estimés, l’efficacité énergétique qui en découle voire la valorisation en CEE.

Il sera alors temps de mener les travaux et de profiter de la chaleur valorisée. Pleinement.

Suivi des performances : mesurer vos gains

Lorsque votre installation de récupération de la chaleur fatale est installée, qu’elle fonctionne et qu’elle vous permet d’économiser, de revendre de l’énergie ou encore d’améliorer vos procédés industriels, le travail n’est pas fini. C’est même à ce moment-là que se joue une partie contre-intuitive de votre démarche : assurer le suivi.

L’objectif est double. D’un côté, vous avez besoin de mesurer pour bien comprendre les points sur lesquels vous faites réellement des économies. Vous allez observer la différence entre la théorie et la réalité. Cela vous permettra même de pointer de nouveaux leviers d’action, qui vous permettront de continuellement améliorer votre efficacité énergétique.

Par ailleurs, l’efficacité énergétique est indissociable de la sobriété. Or, l’un des risques identifiables est celui de « l’effet rebond ». En effet, après une action qui vise à réduire votre dépendance énergétique, il peut exister une tentation d’être moins vigilant sur sa consommation, sur ses actions, puisque l’efficacité énergétique de vos process a été augmentée. Pour limiter cet effet, il est donc crucial de mettre en place des outils de mesure liés à votre système de récupération de chaleur fatale.

Cette partie est essentielle également lorsque vous entrez dans une démarche de management de l’énergie, de type ISO 50 001. Celui-ci nécessite un suivi fin des performances énergétiques de votre entreprise afin d’entrer dans un cycle d’amélioration continue.

Comment financer vos actions ? Des mécanismes d’aides pour contribuer à la sobriété énergétique !

En tant que geste de sobriété et d’efficacité énergétiques, les opérations de valorisation de la chaleur fatale font l’objet de financements spécifiques et d’aides de l’État. Cela permet aux acteurs concernés de pouvoir mener cet investissement, parfois élevé, et de participer aux efforts de décarbonation à l’horizon 2050. Chaque étape d’un projet de valorisation de la chaleur fatale peut faire l’objet d’une aide.

Pacte Industrie : identifier les trajectoires de décarbonation industrielle

Le pacte Industrie est un programme de l’Ademe pour accompagner les industries dans leur stratégie de décarbonation. Il a entre autres pour objectif de stimuler la compétitivité des entreprises en finançant des formations qui structureront leur démarche énergétique. Le pacte industrie propose la prise en charge de :

• jusqu’à 80 % du prix de formations basées sur la méthode ACT, qui vise à concevoir et évaluer une stratégie bas carbone, ou d’élaboration d’une stratégie d’investissements bas carbone ;

• entre 60 et 80 % d’une prestation de coaching ou des études préalables à un projet de décarbonation.

Il propose ainsi une aide dans la phase initiale de stratégie de valorisation de la chaleur fatale pour les industries éligibles, en particulier les PME ou les ETI. Au-delà, le pacte Industrie offre aussi l’accès à une aide de 40 000 € pour la mise en place de la norme ISO 50 001 au sein de votre entreprise.

France 2030 : décarboner des secteurs clés

France 2030 est un plan d’investissements de 54 milliards d’euros porté par l’État, au niveau national. Il comprend notamment des objectifs d’amélioration de la production française, en respectant l’engagement de réduction de 35 % des émissions de gaz à effet de serre dans l’industrie entre 2015 et 2030.

Pour cela, des appels à candidature sont lancés sur des thématiques précises, dont la décarbonation de l’industrie – qui dénombre 76 lauréats à date.

Fonds Chaleur de l’Ademe : jusqu’à 60 % de subvention pour réaliser son projet

Les valorisations d’une énergie thermique supérieure à 1 GWh/an sont éligibles à l’aide du Fonds chaleur de l’Ademe, qu’il s’agisse d’un projet avec réutilisation de la chaleur ou du froid en interne ou vers un réseau de chaleur externe.

L’enveloppe finale de cette aide dépend du temps de retour brut (TRB) et de la taille de l’entreprise. Elle varie entre 30 et 60 % du coût total du projet de valorisation de la chaleur fatale.

Les Certificats d’économies d’énergie : valoriser les MWh économisés

Les CEE contraignent des acteurs obligés – principalement les fournisseurs d’énergie – à financer des actions ciblées de réduction de la dépense énergétique.

À ce titre, la valorisation de la chaleur fatale fait l’objet de plusieurs fiches standardisées tournées vers l’industrie. Cela peut être pour la récupération de la chaleur issue d’un compresseur, d’une tour aéroréfrigérante, d’un four industriel, etc.

Les CEE obtenus peuvent également provenir d’une opération spécifique. Cela signifie que la valeur de votre action sera estimée sur mesure, hors des fiches standards. Cela offre la possibilité de mettre en place une valorisation en fonction de vos besoins, tout en obtenant des financements grâce aux économies d’énergie réalisées.

Le montant de l’aide dépendra ensuite de la puissance récupérée, avec l’obtention d’un certain nombre de KWh cumac.

Conclusion : ne soyez pas fataliste, valorisez cette chaleur !

Aujourd’hui, pour une majorité des industries, la chaleur fatale reste une énergie consommée en grande partie à perte. En tant qu’industriel, vous perdez près de 36 % de votre chaleur. De plus, cette énergie est souvent carbonée, avec un recours encore important du gaz dans l’industrie.

Or, avec la hausse des prix du gaz ces dernières années, la question est devenue primordiale : pourquoi ne pas agir pour moins consommer ? Vous avez un gisement de chaleur disponible, qui sera à la fois utile pour vous, pour faire des économies, ou pour les autres.

En valorisant la chaleur fatale, vous participerez aussi aux besoins d’efficacité et de sobriété énergétiques nationaux. C’est un geste fort pour contribuer à la transition énergétique, en diminuant notre dépendance aux énergies fossiles.

On ne le dira jamais assez : mieux vaut ne pas être fataliste. Ce sera bon à la fois pour vos factures et pour votre bilan carbone.

Article rédigé par Côme Tessier

Rédacteur web pour Collectif Énergie, je m’évertue à glisser des touches sportives ou des notes sucrées pour rendre plus accessibles les sujets liés à l’énergie. Sans jamais oublier de traquer les doubles espaces qui perturbent la lecture.

La chaleur fatale ne vous tuera pas. Pas de tout de suite. Car on ne parle pas ici d’un niveau de chaleur qui deviendrait « fatal » pour votre survie. Cette chaleur est dite fatale parce qu’elle arrive inéluctablement… que vous l’utilisiez ou non. Ainsi, parmi les définitions de l’adjectif fatal, le Larousse propose celle-ci : « Se dit d’un sous-produit, valorisable ou non, qui est inévitablement généré dans le processus de production ou de transformation d’un bien. »

Or, les process industriels sont énergivores et produisent généralement bien d’autres choses que le seul produit visé. Il faut là encore en revenir à un exemple simple : dans l’industrie métallurgique, afin d’avoir de la fonte, il faut parvenir à une haute température afin de fondre un alliage fer-carbone. Cela nécessite une grande quantité d’énergie pour une chaleur qui ne sera pas entièrement utilisée. C’est inévitable. C’est fatal.

Pourquoi ne pas plutôt valoriser cette chaleur et en faire un objet de sobriété et d’efficacité énergétiques ? Que ce soit pour produire à nouveau, chauffer vos locaux ou créer de l’électricité, il y a des leviers d’action liés à la chaleur fatale qui vous feront faire de réelles économies et un beau geste de décarbonation. Sans rien changer à vos habitudes, ou presque.

Qu’est-ce que la chaleur fatale et pourquoi l’industrie française gaspille-t-elle cette ressource ?

Chaleur utile et chaleur fatale : quelle différence ?

Lorsqu’une machine est en fonctionnement, dans une usine, on peut facilement repérer la chaleur utile. Il s’agit de ce qui va permettre d’aboutir au produit fini. Pour transformer de l’argile en tuiles, plusieurs interventions sont nécessaires comme le séchage puis la cuisson. La chaleur utile est celle qui transforme le produit, ainsi que celle qui sera conservée par le produit sorti du four.

Mais cette chaleur, généralement, ne représente que 20 à 40 % du total. Le reste est à perte : une partie dans les parois, les convoyeurs, les ouvertures… et la majorité simplement rejetée dans les fumées. C’est notamment celle-ci qui est visée par le terme de chaleur fatale. Elle s’applique à toute chaleur « envoyée aux oiseaux » sans la moindre utilité.

La chaleur fatale industrielle : un gisement énergétique prometteur

L’industrie a besoin de grandes quantités de chaleur. C’est d’ailleurs l’un des secteurs principaux de la consommation finale d’énergie en France : 18 % du total en 2023 – derrière les transports (33 %) et le résidentiel (30 %) mais devant le secteur tertiaire (16 %).

Les nombreuses machines industrielles utilisées sont énergivores… même lorsque l’objectif n’est pas la production de chaleur, mais plutôt de froid ! Ainsi, les rejets de chaleur fatale proviennent principalement des systèmes de refroidissement (pour les compresseurs ou pour les systèmes frigorifiques), puis des buées des séchoirs ainsi que des fumées des fours et des chaudières.

Pendant longtemps, cette puissance a été négligée. Lorsque l’on produit, on sait bien qu’il y a des rejets, des déchets, des déperditions. Mais tant qu’on ne sait pas ce que cela représente réellement, bien souvent, on ne s’en préoccupe pas.

Or, en France, les pertes en chaleur fatale équivaudraient à six réacteurs nucléaires environ ! Selon l’Ademe, la chaleur fatale représentait 110 TWh en 2017… soit environ un tiers des dépenses énergétiques de l’industrie. Dans sa mise à jour de 2024, l’Agence de la transition écologique évaluait à 82,5 TWh par an la quantité de chaleur fatale restante à valoriser fin 2022. De quoi faire des économies réelles à tous les niveaux, que ce soit en plein pic de consommation hivernal – et donc baisser la tension sur le réseau – ou de manière résiduelle tout au long de l’année, comme avec un réseau de chaleur urbain lié à une usine d’incinération.

L’industrie demeure un enjeu majeur de souveraineté économique et stratégique pour la France. Il y a donc un double enjeu sur la question de la chaleur fatale : maintenir une production sur le territoire national grâce à une meilleure gestion et avec avoir un plus faible impact environnemental. Tout le monde y gagne, puisqu’on y perd moins.

L’anatomie thermodynamique de l’industrie française

De la sidérurgie à la cimenterie, les usages énergétiques des machines industrielles sont l’un des nerfs de la guerre… avec des rejets en chaleur fatale très variables. Les dernières études estiment que 50 % de cette chaleur fatale est supérieure à 100 °C, un seuil dit à haute valeur énergétique (rejets indiqués en gras dans le tableau ci-dessous).

Dans le détail, cela dépend particulièrement des secteurs industriels : les plus exposés aux rejets en chaleur fatale comme le secteur agroalimentaire le sont majoritairement avec des températures plus basses.

| Secteur d’activité | Répartition du gisement industrie de 109,5 TWh par an | Fourchette des principales températures rejetées | Fourchette des températures secondaires rejetées |

|---|---|---|---|

| Agroalimentaire | 31 % | Inférieures à 40 °C | Entre 100 et 250 °C |

| Chimie plastique | 22 % | Inférieures à 40 °C | Entre 100 et 250 °C |

| Papier carton | 13 % | Inférieures à 80 °C | Entre 100 et 250 °C |

| Métaux dont sidérurgie | 12 % | Entre 200 et 250 °C | Supérieures à 500 °C |

| Matériaux non métalliques (ciment, verre) | 11 % | Entre 100 et 250 °C | Entre 400 et 500 °C |

| Autres | 8 % | / | / |

| Raffinage | 3 % | Entre 200 et 250 °C | Entre 150 et 200 °C |

Source : étude de l’Ademe sur la chaleur fatale, 2017.

Cependant, l’ensemble de cette énergie peut devenir une chaleur utile. Les plus basses températures de rejet sont encore exploitables pour la production d’eau chaude ou grâce à des pompes à chaleur. Selon le site spécialisé dans les réseaux de chaleur Via Seva, nous sommes désormais capables d’utiliser une chaleur entre 10 et 20 °C pour la remonter et l’utiliser dans des réseaux de chauffage.

L’industrie… mais pas que !

La chaleur fatale concerne aussi bien d’autres secteurs comme le traitement des eaux usées, l’incinération des déchets ménagers… ou, de plus en plus, les data centers qui ont de grands besoins en refroidissement pour leurs serveurs. L’Ademe a d’ailleurs réévalué le gisement théorique de valeur fatale pour les centres de données dans ses dernières évaluations.

Ce chiffre pourrait continuer croître dans les prochaines années, avec des besoins de plus en plus grands à mesure que l’intelligence artificielle se développe. Par conséquent, les centres de données les plus importants, au-delà d’un mégawatt de puissance, ont une obligation de valorisation de la chaleur fatale produite.

« Nous visons à produire mieux avec moins d’énergie ! » Initia Food

Acteur incontournable dans l’agroalimentaire, Initia Food connaît des besoins incompressibles en chaleur pour transformer graines et fruits secs en produits apéritifs. Avant même la crise de l’énergie, pour maintenir sa compétitivité sans réduire sa production de 20 000 tonnes de graines apéritives par an à destination des marques fournisseurs (Carrefour, Casino, etc.), Initia Food s’est tourné vers la valorisation de la chaleur fatale.

Les économies immédiates ont été immédiates ! Aujourd’hui, grâce à la récupération de chaleur, la consommation énergétique de l’usine a diminué de 20 % par kilo produit.

Que faire de cette chaleur fatale ? Comment transformer vos rejets thermiques en actif énergétique stratégique ?

Si le gisement est important et précieux pour faire des économies rapidement sur la dépense énergétique nationale, encore faut-il savoir comment valoriser cette chaleur. En effet, la valorisation de la chaleur fatale n’est pas une simple démarche clé en main. Elle dépend de vos besoins de chaleur, du niveau de température des rejets de chaleur, de vos process, de vos installations, de votre période d’activité, etc.

Néanmoins, de grands principes et plusieurs systèmes coexistent et tracent les grandes lignes de la récupération de valeur chaleur.

Une chaleur renouvelée : l’échangeur de chaleur

La majorité de la chaleur est envoyée à l’air libre, dans des fumées issues des fours à combustible. Des systèmes proposent d’éviter cela en réemployant directement la chaleur produite dans un cycle fermé.

Cela repose par exemple sur un échangeur de chaleur, qui va transférer la chaleur fatale d’un fluide à un autre (liquide ou gazeux) sans les mélanger. Grâce à ce principe de transfert d’énergie calorifique entre un fluide chauffant et un fluide chauffé, vous diminuerez vos besoins en chauffant directement ce dont vous avez besoin grâce à une chaleur déjà produite et réutilisée.

Fournir l’énergie à d’autres : les réseaux de chaleur externes

C’est le moyen le plus simple de valoriser de la chaleur dont on a pas besoin : la revendre. C’est notamment possible avec des échangeurs thermiques qui transfèrent cette énergie vers un réseau de chaleur.

Selon l’Ademe, 16,7 TWh de chaleur fatale supérieure à 60 °C, suffisante pour de l’eau chaude sanitaire, se situent à proximité d’un réseau de chaleur déjà existant ! Cela représente plus de 1,66 millions de logements qui pourraient en bénéficier.

Cette chaleur fatale peut également être intéressante pour d’autres secteurs que le résidentiel, comme des bureaux tertiaires – sur lesquels reposent l’obligation de baisser leur consommation énergétique – ou d’autres sites industriels voisins, sans avoir besoin de pompe à chaleur.

Alimenter une pompe à chaleur

Ces échangeurs thermiques peuvent également être liés à des pompes à chaleur (PAC). Grâce à un compresseur, la chaleur récupérée va pouvoir être augmentée de manière à être diffusée ensuite, donc valorisée, en s’appuyant éventuellement sur une électricité renouvelable. Cela les rend utiles pour alimenter de l’eau chaude sanitaire dans l’hôtellerie ou encore des bureaux du secteur tertiaire.

Pour l’industrie, des pompes à chaleur à très haute température sont développés. Ces dernières permettent d’obtenir une température de 120 °C à 140 °C. La chaleur fatale devient alors utilisable pour des procédés complexes et qui nécessitent une température de haute précision, comme dans les laiteries qui ont besoin de chaud pour la production de lait en poudre mais également de froid pour conserver du lait pasteurisé sans risque de développement de bactéries.

Cycle de Rankine et cogénération : produire de l’électricité avec la chaleur fatale

Lorsque la chaleur n’est pas exploitable dans un environnement proche, elle est encore valorisable en s’appuyant sur le cycle organique de Rankine (ORC). En utilisant des fluides qui peuvent monter à ébullition avec une température plus basse que l’eau, la vapeur produite est transformée en énergie mécanique.

Au cours d’un procédé industriel, la chaleur est alors directement mise en valeur dans une installation de cogénération et produire de l’électricité. Comme dans une centrale thermique classique, la vapeur produite va être dirigée pour entraîner une turbine, liée à un générateur.

L’électricité ainsi créée pourra alors alimenter l’usine ou être injectée dans le réseau. Elle réduira vos besoins énergétiques ou sera revendue. Dans un cas comme dans l’autre, on parle de cogénération, la chaleur et l’électricité étant issues d’un même combustible.

La méthodologie pour valoriser la chaleur fatale industrielle : de l’audit au management de l’énergie

L’audit thermique : observer votre chaleur fatale… et vos besoins !

C’est la première étape indispensable pour mener à bien un projet de valorisation de la chaleur fatale : la connaître. Savez-vous réellement la part de chaleur que vous utilisez et celle que vous rejetez ?

Grâce à une thermographie infrarouge, vous aurez une détection des fuites énergétiques de vos équipements. Un audit plus complet par la suite vous donnera les indications nécessaires pour dresser la cartographie de vos utilisations d’énergie, de la consommation jusqu’aux pertes. Vous pourrez mieux comprendre où vous avez besoin de chaleur, à quel niveau et aussi sur quelles périodes. Vous identifierez où vous dépensez beaucoup, où vous pouvez économiser, quelle quantité de mégawatts peuvent être valorisés… et les points de vigilance quant aux rejets. Cela indiquera également d’éventuelles correspondances, comme deux process successifs à des niveaux de chaleur semblables, etc.

Dès lors, vous aurez les clés en main pour mener une réflexion en interne sur les choix à accomplir : quels procédés peuvent-être améliorés ? Quels sont vos besoins ? Y a-t-il des complémentarités à exploiter ?

Attention aux obligations ! Avez-vous fait votre audit ?

En 2025, la France a transposé la directive européenne sur l’efficacité énergétique. Cela a modifié les obligations réglementaires des entreprises énergivores. Désormais, le seuil d’obligation dépend de votre consommation énergétique globale. Cela comprend l’ensemble des énergies que vous payez : électricité, gaz, biomasse, carburants, etc.

- Au-delà de 2,75 GWh par an : vous devez accomplir un premier audit énergétique réglementaire avant le 11 octobre 2026.

- Au-delà de 23,6 GWh par an : vous devez mettre en place un système de management de l’énergie, type ISO 50 001.

Montage du projet : de la faisabilité à l’action

Ce premier temps de réflexion va conduire à dresser un état des lieux et à définir le périmètre du projet de récupération de chaleur fatale. Selon les choix opérés, vous aurez éventuellement besoin d’analyses supplémentaires, de mesures nouvelles.

Il sera ensuite temps de faire appel à des entreprises spécialisées pour réaliser une première étude de faisabilité. Cela donnera des indications essentielles sur le coût de l’opération, les gains estimés, l’efficacité énergétique qui en découle voire la valorisation en CEE.

Il sera alors temps de mener les travaux et de profiter de la chaleur valorisée. Pleinement.

Suivi des performances : mesurer vos gains

Lorsque votre installation de récupération de la chaleur fatale est installée, qu’elle fonctionne et qu’elle vous permet d’économiser, de revendre de l’énergie ou encore d’améliorer vos procédés industriels, le travail n’est pas fini. C’est même à ce moment-là que se joue une partie contre-intuitive de votre démarche : assurer le suivi.

L’objectif est double. D’un côté, vous avez besoin de mesurer pour bien comprendre les points sur lesquels vous faites réellement des économies. Vous allez observer la différence entre la théorie et la réalité. Cela vous permettra même de pointer de nouveaux leviers d’action, qui vous permettront de continuellement améliorer votre efficacité énergétique.

Par ailleurs, l’efficacité énergétique est indissociable de la sobriété. Or, l’un des risques identifiables est celui de « l’effet rebond ». En effet, après une action qui vise à réduire votre dépendance énergétique, il peut exister une tentation d’être moins vigilant sur sa consommation, sur ses actions, puisque l’efficacité énergétique de vos process a été augmentée. Pour limiter cet effet, il est donc crucial de mettre en place des outils de mesure liés à votre système de récupération de chaleur fatale.

Cette partie est essentielle également lorsque vous entrez dans une démarche de management de l’énergie, de type ISO 50 001. Celui-ci nécessite un suivi fin des performances énergétiques de votre entreprise afin d’entrer dans un cycle d’amélioration continue.

Comment financer vos actions ? Des mécanismes d’aides pour contribuer à la sobriété énergétique !

En tant que geste de sobriété et d’efficacité énergétiques, les opérations de valorisation de la chaleur fatale font l’objet de financements spécifiques et d’aides de l’État. Cela permet aux acteurs concernés de pouvoir mener cet investissement, parfois élevé, et de participer aux efforts de décarbonation à l’horizon 2050. Chaque étape d’un projet de valorisation de la chaleur fatale peut faire l’objet d’une aide.

Pacte Industrie : identifier les trajectoires de décarbonation industrielle

Le pacte Industrie est un programme de l’Ademe pour accompagner les industries dans leur stratégie de décarbonation. Il a entre autres pour objectif de stimuler la compétitivité des entreprises en finançant des formations qui structureront leur démarche énergétique. Le pacte industrie propose la prise en charge de :

• jusqu’à 80 % du prix de formations basées sur la méthode ACT, qui vise à concevoir et évaluer une stratégie bas carbone, ou d’élaboration d’une stratégie d’investissements bas carbone ;

• entre 60 et 80 % d’une prestation de coaching ou des études préalables à un projet de décarbonation.

Il propose ainsi une aide dans la phase initiale de stratégie de valorisation de la chaleur fatale pour les industries éligibles, en particulier les PME ou les ETI. Au-delà, le pacte Industrie offre aussi l’accès à une aide de 40 000 € pour la mise en place de la norme ISO 50 001 au sein de votre entreprise.

France 2030 : décarboner des secteurs clés

France 2030 est un plan d’investissements de 54 milliards d’euros porté par l’État, au niveau national. Il comprend notamment des objectifs d’amélioration de la production française, en respectant l’engagement de réduction de 35 % des émissions de gaz à effet de serre dans l’industrie entre 2015 et 2030.

Pour cela, des appels à candidature sont lancés sur des thématiques précises, dont la décarbonation de l’industrie – qui dénombre 76 lauréats à date.

Fonds Chaleur de l’Ademe : jusqu’à 60 % de subvention pour réaliser son projet

Les valorisations d’une énergie thermique supérieure à 1 GWh/an sont éligibles à l’aide du Fonds chaleur de l’Ademe, qu’il s’agisse d’un projet avec réutilisation de la chaleur ou du froid en interne ou vers un réseau de chaleur externe.

L’enveloppe finale de cette aide dépend du temps de retour brut (TRB) et de la taille de l’entreprise. Elle varie entre 30 et 60 % du coût total du projet de valorisation de la chaleur fatale.

Les Certificats d’économies d’énergie : valoriser les MWh économisés

Les CEE contraignent des acteurs obligés – principalement les fournisseurs d’énergie – à financer des actions ciblées de réduction de la dépense énergétique.

À ce titre, la valorisation de la chaleur fatale fait l’objet de plusieurs fiches standardisées tournées vers l’industrie. Cela peut être pour la récupération de la chaleur issue d’un compresseur, d’une tour aéroréfrigérante, d’un four industriel, etc.

Les CEE obtenus peuvent également provenir d’une opération spécifique. Cela signifie que la valeur de votre action sera estimée sur mesure, hors des fiches standards. Cela offre la possibilité de mettre en place une valorisation en fonction de vos besoins, tout en obtenant des financements grâce aux économies d’énergie réalisées.

Le montant de l’aide dépendra ensuite de la puissance récupérée, avec l’obtention d’un certain nombre de KWh cumac.

Conclusion : ne soyez pas fataliste, valorisez cette chaleur !

Aujourd’hui, pour une majorité des industries, la chaleur fatale reste une énergie consommée en grande partie à perte. En tant qu’industriel, vous perdez près de 36 % de votre chaleur. De plus, cette énergie est souvent carbonée, avec un recours encore important du gaz dans l’industrie.

Or, avec la hausse des prix du gaz ces dernières années, la question est devenue primordiale : pourquoi ne pas agir pour moins consommer ? Vous avez un gisement de chaleur disponible, qui sera à la fois utile pour vous, pour faire des économies, ou pour les autres.

En valorisant la chaleur fatale, vous participerez aussi aux besoins d’efficacité et de sobriété énergétiques nationaux. C’est un geste fort pour contribuer à la transition énergétique, en diminuant notre dépendance aux énergies fossiles.

On ne le dira jamais assez : mieux vaut ne pas être fataliste. Ce sera bon à la fois pour vos factures et pour votre bilan carbone.

Article rédigé par Côme Tessier

Rédacteur web pour Collectif Énergie, je m’évertue à glisser des touches sportives ou des notes sucrées pour rendre plus accessibles les sujets liés à l’énergie. Sans jamais oublier de traquer les doubles espaces qui perturbent la lecture.