En près de dix ans, l’image de l’énergie nucléaire a basculé deux fois. Dans un sens puis dans l’autre.

Au début des années 2010, le nucléaire semblait être laissé au passé. Le danger lié à certains événements – comme le raz-de-marée de 2011 au Japon – avait pris le dessus. L’Allemagne avait alors accéléré son choix de sortir de l’atome, actant une fermeture de ses derniers réacteurs au début des années 2020.

Depuis deux ans, à l’inverse, plusieurs pays européens ont rejoint une alliance pour renforcer la filière sur le continent. Mais comment sommes-nous passés des choix politiques post-Fukushima à ceux de Belfort et d’une relance de la construction de réacteurs en France ?

Belfort : le nucléaire relancé par Emmanuel Macron

Après 2011, l’Energiewende (nom allemand de la transition énergétique) a eu son lot de détracteurs et de ratés. Des observateurs ont souligné l’échec de ce choix, marqué par le maintien de centrales à charbon pendant plusieurs années supplémentaires. Le recours massif au gaz est aussi devenu une faiblesse, laissant le pays dans une forte dépendance à la Russie matérialisée par la crise de 2021-2022.

En France, dans un contexte différent – le nucléaire restant ultra dominateur pour la production d’électricité comme en 2024 –, la filière a été bousculée, mise en veille… puis finalement relancée par le président Emmanuel Macron lors d’un discours fondateur, le 10 février 2022 à Belfort. Une nouvelle ambition industrielle était définie pour cette énergie avec des objectifs chiffrés pour la filière sur les 30 prochaines années : « Je souhaite que six EPR2 soient construits et que nous lancions les études sur la construction de 8 EPR2 additionnels. »

La mise en service de l’EPR de Flamanville, malgré plusieurs années de retard et un surcoût incontrôlé, doit ainsi être suivie par la construction de plusieurs EPR2 de grande puissance. Signe que le nucléaire a bonne presse dans l’Hexagone, tant du point de vue climatique qu’en tant que choix financier, stratégique et politique. D’où vient ce renversement de l’opinion pour faire de nouveau du nucléaire une puissance électrique d’avenir ?

Pourquoi le nucléaire a-t-il le vent en poupe en France, en Europe et dans le monde ?

La question de la dépendance et l’objectif de souveraineté énergétique

En février 2022, lorsque qu’Emmanuel Macron prononce son discours à Belfort, le secteur énergétique est déjà en crise. Les prix du gaz viennent d’augmenter sèchement avec le ravivement des tensions entre la Russie et l’Ukraine. Fin 2021, le PEG (point d’échange de gaz) pour 2022 atteint un point haut proche des 140 €/MWh, dix fois plus que fin 2020 ! « Un certain nombre d’États se sont rendu compte que la dépendance gazière était problématique, puisque l’approvisionnement pouvait être instrumentalisé aux dépens de l’Europe et qu’il y avait une forte dépendance à certains fournisseurs potentiellement hostiles », résume Maxence Cordiez, expert des questions énergétiques et nucléaires.

À cette époque, l’Europe découvre qu’elle est dépendante du gaz russe et que cela l’expose économiquement. Ce sont des dépendances similaires qui avaient été mises au grand jour par la crise du Covid, « un électrochoc » sur les questions industrielles. L’Europe n’avait plus les moyens de produire ce dont elle avait besoin. Elle devait reconstruire sa politique industrielle.

Avec le gaz, une nouvelle dépendance menaçait l’autonomie du continent. Aujourd’hui encore, elle demeure avec le gaz naturel liquéfié (GNL) en provenance des États-Unis, objet du deal estival concédé par l’UE à Donald Trump.

Une chaîne d’approvisionnement plus sûre avec le nucléaire ?

Or, sur ces points, le nucléaire se distingue du pétrole et du gaz. L’importation du combustible – l’uranium – est plus avantageuse, car ses proportions sont différentes et peuvent être gérées sur un temps long. « Le nucléaire consomme très peu de matière, ajoute le coauteur de L’Énergie nucléaire en 100 questions. En France, nous avons l’équivalent d’une vingtaine d’années de consommation en stock » en cumulant l’uranium enrichi, appauvri et de retraitement.

Mais « les questions d’approvisionnement pour l’énergie nucléaire ne se limitent pas aux seules matières ». L’Europe et la France travaillent donc à construire une filière de cycle amont pour enrichir et recycler l’uranium sans dépendre d’un pays tiers.

Enfin, le coût du combustible a très peu d’impact. Il représente moins de 5 % du coût final de l’électricité produite par un réacteur.

Le nucléaire défend son rôle dans la neutralité carbone

Par ailleurs, le nucléaire compte une place parmi les énergies décarbonées, aux côtés des énergies renouvelables. C’est grâce au parc nucléaire florissant que la France peut déjà afficher un taux hors du commun de décarbonation de production électrique : au-delà de 95 % !

Même si le mix énergétique dans l’Hexagone repose encore largement sur les énergies fossiles (en particulier dans le secteur des transports), le nucléaire peut donc jouer un rôle dans la neutralité carbone. Il possède une grande capacité de production, avec fiabilité, sur de longues périodes et un coût maîtrisable. Cela offre notamment un appel d’air essentiel pour favoriser l’électrification des usages pour les particuliers et pour les entreprises.

Le nucléaire, source fiable pour le réseau électrique

Au-delà des questions climatiques et financières, le nucléaire présente aussi des avantages pour construire le réseau électrique de demain. L’un de ses rôles sera de garantir la stabilité du réseau lorsque les énergies renouvelables manquent à l’appel. « Il y a là un débat intéressant » quant à l’avenir du nucléaire, souligne Maxence Cordiez. « Il faudra une partie de la production en base, mais aussi une production au bon moment, lorsqu’il y a un manque de vent et de soleil. »

En effet, si les outils de stockage de l’électricité se développent, ils demeurent aujourd’hui insuffisants, avec un rendement énergétique bien souvent trop faible. De plus, ils n’apportent qu’une solution à court terme. Pour conserver l’électricité d’une saison à une autre, les stockages nécessaires sont encore coûteux ou trop volumineux – dans le cas de l’hydrogène. Le grand enjeu du système énergétique est de trouver des solutions de flexibilité pour flécher plus facilement la consommation.

« Cela ouvre une réflexion vers de nouvelles applications du nucléaire, par exemple du nucléaire couplé à du stockage thermique comme nous le faisons chez Hexana [entreprise spécialisée dans le nucléaire de 4e génération, NDLR]. Ce modèle permet de produire de la chaleur pour l’industrie ainsi que de l’électricité flexible sans dégrader la rentabilité du nucléaire, puisque le réacteur produit toujours en base. Cela permettrait aussi d’éviter de sortir l’électricité en plein pic solaire ou si l’énergie éolienne est abondante. »

Le nucléaire deviendrait un pivot indispensable pour assurer les besoins lors des périodes de forte consommation, que ce soit en hiver lors des jours PP1-PP2 – lorsque les chauffages électriques sont particulièrement sollicités en France – ou même désormais l’été en cas de fortes chaleurs – même si certains réacteurs peuvent être concernés par des mises à l’arrêt provisoires afin d’éviter un réchauffement trop important des fleuves où sont rejetés leur eau de refroidissement.

Les différentes stratégies nationales face au nucléaire

Pour autant, le nucléaire ne fait pas l’unanimité dans le monde, ni même au sein de l’Union européenne. En effet, ce retour est un choix du temps long. En France, le prochain réacteur ne sera pas mis en service avant 2038, selon les dernières projections du Conseil de politique nucléaire.

Il repose également sur des investissements lourds et difficiles à amortir. La politique menée par les États est alors très variable, en particulier pour atteindre la neutralité carbone avant 2050 dans les pays industrialisés de l’UE. Si certains misent toujours sur l’atome, voire changent d’avis et souhaitent une relance de leur filière, d’autres maintiennent leur frilosité.

Le nucléaire à l’arrêt : des stratégies de démantèlement… parfois remises en cause

C’est devenu le pays symbolique de la sortie du nucléaire en Europe. L’Allemagne a fait ce choix d’arrêter son parc nucléaire après la catastrophe de Fukushima. Le 15 avril 2023, le pays a stoppé ses derniers réacteurs. Auparavant, d’autres voisins européens avaient fait ce choix comme l’Italie ou la Belgique.

Mais ces derniers sont revenus sur cet engagement. L’Italie envisage même de construire de nouveaux réacteurs. En Asie, le Japon devrait suivre la même voie. Sa dernière feuille de route énergétique prévoit un déploiement de nouveaux réacteurs avant 2040 pour atteindre 20 % d’électricité d’origine nucléaire.

Cependant, la question du nucléaire est complexe, stratégique et surveillée. Tous les pays n’ont pas les moyens diplomatiques et financiers de lancer une filière. Elle semble encore réservée aux grands pays développés, avec des capacités d’investissement particulièrement élevées. Tous les pays ne pourront s’appuyer sur le nucléaire, mais doivent malgré tout avoir les moyens de se passer des fossiles.

Renaissance nucléaire : des pays qui misent fortement sur l’atome

En Europe, plusieurs pays font désormais le choix du nucléaire pour développer leur indépendance énergétique. Au-delà de la France et des cas belges et italiens, le Royaume-Uni a souhaité renforcer son parc nucléaire avec plusieurs nouveaux réacteurs, dont les EPR d’Hinkley Point et de Sizewell. La République tchèque vient également de signer un appel d’offres avec un constructeur sud-coréen.

D’autres pays dans le monde suivent, comme la Chine pour atteindre la neutralité carbone avant 2060, ou encore les États-Unis avec même la remise en service de réacteurs pour répondre à la demande des Gafam et de leurs data centers.

Cette politique de relance est une dynamique clé pour le secteur, qui cherche à réduire ses coûts grâce à la multiplication des réacteurs. Dans un entretien avec Capgemini, Xavier Ursat, directeur stratégie, innovation, technologie et développement d’EDF explique notamment que la fabrication de réacteurs « par paires » dans le projet des EPR2 doit conduire progressivement à une montée en compétence et à une réduction des coûts. Cela revient aussi à limiter les risques de dérapage financier en lançant une construction un an après la première, sur un même site.

Neutralité énergétique : des pays qui maintiennent le statu quo

Pour autant, peut-on dire que la France occupe une place équivalente dans la relance du nucléaire au niveau mondial ? Le nucléaire y est déjà largement dominateur dans la production d’électricité. Son acteur historique, EDF, développe ces nouveaux réacteurs. Cependant, le développement de l’atome à l’intérieur de l’Hexagone ne devrait pas aller au-delà du statu quo.

En effet, la plupart des réacteurs ont été construits au tournant des années 70 et 80, en pleine crise pétrolière. Ils devraient donc arriver progressivement en fin de vie. Pour Maxence Cordiez, le constat est implacable : « Aujourd’hui, nous avons 61 GW de nucléaire. Je ne pense pas que nous les remplacerons par 61 GW d’EPR, parce que les renouvelables continueront leur développement en Europe. Les derniers EPR que nous connecterions dans un tel cas de figure auraient un facteur de charge faible, fragilisant leur équilibre économique. »

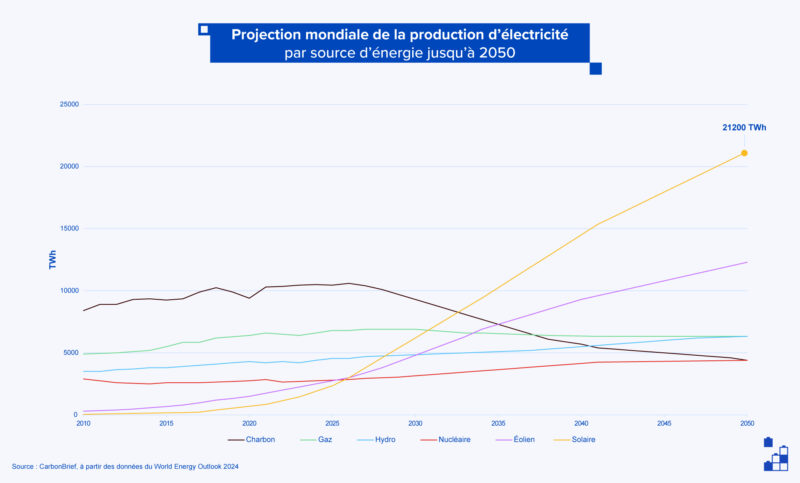

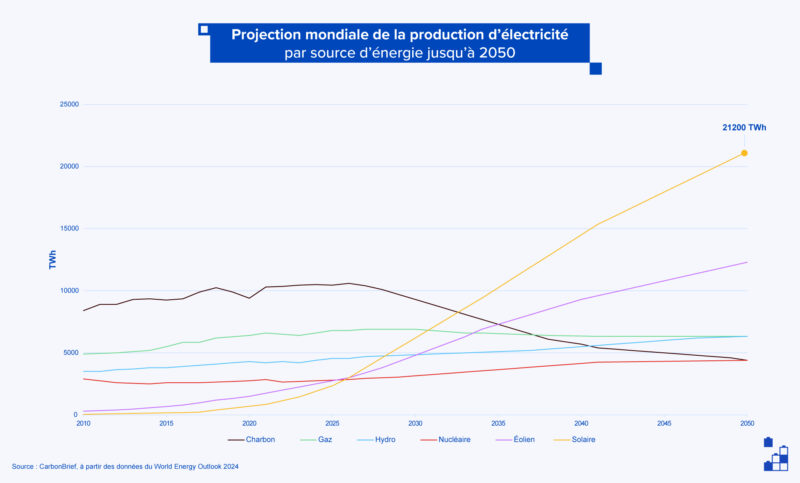

Plus généralement et en observant à l’échelle mondiale, aucune projection sur le futur du mix énergétique n’indique une forte croissance du nucléaire à l’image des autres énergies. Dans les prévisions de l’AIE, sa part demeure entre 5 à 10 % du mix électrique total, alors que le photovoltaïque pourrait quadrupler la puissance générée par ses installations d’ici 2030 – puis dépasser les 20 000 TWh avant 2050.

Selon le Word Energy Outlook de 2024, la production électrique mondiale issue du nucléaire ne dépassera pas les 5000 TWh en 2050.

Preuve que l’appui du nucléaire est souvent nécessaire, car fiable, mais rarement majoritaire : son rôle est aujourd’hui est plutôt de maintenir des capacités industrielles dans des pays développés à un coût acceptable.

Conclusion : la France est un soutien historique au nucléaire…

qui peut aider à son développement en Europe

Avec son géant de l’énergie EDF, et de nombreux acteurs matures et nécessaires dans la construction ou la gestion de nouveaux réacteurs, comme Framatome, la France joue un rôle moteur sur la question du nucléaire. En actant d’une relance au sein du pays, elle affirme son engagement stratégique. Cela se traduit en particulier par sa place au sein de l’alliance européenne du nucléaire. C’est également un sujet diplomatique sur lequel la France exerce son influence, comme lors des négociations sur les aides européennes dans l’énergie ou encore pour intégrer le nucléaire dans les directives « bas carbone ».

et l’émergence de nouvelles technologies avant 2050 ?

Ce vœu de construction de réacteurs de nouvelle génération exprimé à Belfort a conduit à la création d’un Conseil de politique nucléaire spécifique à la France. Celui-ci a permis d’identifier les besoins de la filière, mais aussi de mettre en exergue la multiplicité des projets possibles au-delà des fameux 6 EPR2.

Ainsi, l’avenir du nucléaire en France et dans le monde ne s’inscrit pas seulement dans le déploiement de nouvelles centrales de grande puissance. Les usages du nucléaire peuvent être variés, en proposant du stockage thermique, en fournissant de la chaleur, de manière plus ciblée grâce à des unités plus petites, etc. Avec la volonté de présenter des solutions aux entreprises et aux industriels pour leur garantir un prix stable et compétitif de l’énergie.

[Prochain article : comment le nucléaire se réinvente-t-il pour répondre à la fois aux besoins des industries énergivores et ceux du réseau électrique ?]

Article rédigé par Côme Tessier

Rédacteur web pour Collectif Énergie, je m’évertue à glisser des touches sportives ou des notes sucrées pour rendre plus accessibles les sujets liés à l’énergie. Sans jamais oublier de traquer les doubles espaces qui perturbent la lecture.

En près de dix ans, l’image de l’énergie nucléaire a basculé deux fois. Dans un sens puis dans l’autre.

Au début des années 2010, le nucléaire semblait être laissé au passé. Le danger lié à certains événements – comme le raz-de-marée de 2011 au Japon – avait pris le dessus. L’Allemagne avait alors accéléré son choix de sortir de l’atome, actant une fermeture de ses derniers réacteurs au début des années 2020.

Depuis deux ans, à l’inverse, plusieurs pays européens ont rejoint une alliance pour renforcer la filière sur le continent. Mais comment sommes-nous passés des choix politiques post-Fukushima à ceux de Belfort et d’une relance de la construction de réacteurs en France ?

Belfort : le nucléaire relancé par Emmanuel Macron

Après 2011, l’Energiewende (nom allemand de la transition énergétique) a eu son lot de détracteurs et de ratés. Des observateurs ont souligné l’échec de ce choix, marqué par le maintien de centrales à charbon pendant plusieurs années supplémentaires. Le recours massif au gaz est aussi devenu une faiblesse, laissant le pays dans une forte dépendance à la Russie matérialisée par la crise de 2021-2022.

En France, dans un contexte différent – le nucléaire restant ultra dominateur pour la production d’électricité comme en 2024 –, la filière a été bousculée, mise en veille… puis finalement relancée par le président Emmanuel Macron lors d’un discours fondateur, le 10 février 2022 à Belfort. Une nouvelle ambition industrielle était définie pour cette énergie avec des objectifs chiffrés pour la filière sur les 30 prochaines années : « Je souhaite que six EPR2 soient construits et que nous lancions les études sur la construction de 8 EPR2 additionnels. »

La mise en service de l’EPR de Flamanville, malgré plusieurs années de retard et un surcoût incontrôlé, doit ainsi être suivie par la construction de plusieurs EPR2 de grande puissance. Signe que le nucléaire a bonne presse dans l’Hexagone, tant du point de vue climatique qu’en tant que choix financier, stratégique et politique. D’où vient ce renversement de l’opinion pour faire de nouveau du nucléaire une puissance électrique d’avenir ?

Pourquoi le nucléaire a-t-il le vent en poupe en France, en Europe et dans le monde ?

La question de la dépendance et l’objectif de souveraineté énergétique

En février 2022, lorsque qu’Emmanuel Macron prononce son discours à Belfort, le secteur énergétique est déjà en crise. Les prix du gaz viennent d’augmenter sèchement avec le ravivement des tensions entre la Russie et l’Ukraine. Fin 2021, le PEG (point d’échange de gaz) pour 2022 atteint un point haut proche des 140 €/MWh, dix fois plus que fin 2020 ! « Un certain nombre d’États se sont rendu compte que la dépendance gazière était problématique, puisque l’approvisionnement pouvait être instrumentalisé aux dépens de l’Europe et qu’il y avait une forte dépendance à certains fournisseurs potentiellement hostiles », résume Maxence Cordiez, expert des questions énergétiques et nucléaires.

À cette époque, l’Europe découvre qu’elle est dépendante du gaz russe et que cela l’expose économiquement. Ce sont des dépendances similaires qui avaient été mises au grand jour par la crise du Covid, « un électrochoc » sur les questions industrielles. L’Europe n’avait plus les moyens de produire ce dont elle avait besoin. Elle devait reconstruire sa politique industrielle.

Avec le gaz, une nouvelle dépendance menaçait l’autonomie du continent. Aujourd’hui encore, elle demeure avec le gaz naturel liquéfié (GNL) en provenance des États-Unis, objet du deal estival concédé par l’UE à Donald Trump.

Une chaîne d’approvisionnement plus sûre avec le nucléaire ?

Or, sur ces points, le nucléaire se distingue du pétrole et du gaz. L’importation du combustible – l’uranium – est plus avantageuse, car ses proportions sont différentes et peuvent être gérées sur un temps long. « Le nucléaire consomme très peu de matière, ajoute le coauteur de L’Énergie nucléaire en 100 questions. En France, nous avons l’équivalent d’une vingtaine d’années de consommation en stock » en cumulant l’uranium enrichi, appauvri et de retraitement.

Mais « les questions d’approvisionnement pour l’énergie nucléaire ne se limitent pas aux seules matières ». L’Europe et la France travaillent donc à construire une filière de cycle amont pour enrichir et recycler l’uranium sans dépendre d’un pays tiers.

Enfin, le coût du combustible a très peu d’impact. Il représente moins de 5 % du coût final de l’électricité produite par un réacteur.

Le nucléaire défend son rôle dans la neutralité carbone

Par ailleurs, le nucléaire compte une place parmi les énergies décarbonées, aux côtés des énergies renouvelables. C’est grâce au parc nucléaire florissant que la France peut déjà afficher un taux hors du commun de décarbonation de production électrique : au-delà de 95 % !

Même si le mix énergétique dans l’Hexagone repose encore largement sur les énergies fossiles (en particulier dans le secteur des transports), le nucléaire peut donc jouer un rôle dans la neutralité carbone. Il possède une grande capacité de production, avec fiabilité, sur de longues périodes et un coût maîtrisable. Cela offre notamment un appel d’air essentiel pour favoriser l’électrification des usages pour les particuliers et pour les entreprises.

Le nucléaire, source fiable pour le réseau électrique

Au-delà des questions climatiques et financières, le nucléaire présente aussi des avantages pour construire le réseau électrique de demain. L’un de ses rôles sera de garantir la stabilité du réseau lorsque les énergies renouvelables manquent à l’appel. « Il y a là un débat intéressant » quant à l’avenir du nucléaire, souligne Maxence Cordiez. « Il faudra une partie de la production en base, mais aussi une production au bon moment, lorsqu’il y a un manque de vent et de soleil. »

En effet, si les outils de stockage de l’électricité se développent, ils demeurent aujourd’hui insuffisants, avec un rendement énergétique bien souvent trop faible. De plus, ils n’apportent qu’une solution à court terme. Pour conserver l’électricité d’une saison à une autre, les stockages nécessaires sont encore coûteux ou trop volumineux – dans le cas de l’hydrogène. Le grand enjeu du système énergétique est de trouver des solutions de flexibilité pour flécher plus facilement la consommation.

« Cela ouvre une réflexion vers de nouvelles applications du nucléaire, par exemple du nucléaire couplé à du stockage thermique comme nous le faisons chez Hexana [entreprise spécialisée dans le nucléaire de 4e génération, NDLR]. Ce modèle permet de produire de la chaleur pour l’industrie ainsi que de l’électricité flexible sans dégrader la rentabilité du nucléaire, puisque le réacteur produit toujours en base. Cela permettrait aussi d’éviter de sortir l’électricité en plein pic solaire ou si l’énergie éolienne est abondante. »

Le nucléaire deviendrait un pivot indispensable pour assurer les besoins lors des périodes de forte consommation, que ce soit en hiver lors des jours PP1-PP2 – lorsque les chauffages électriques sont particulièrement sollicités en France – ou même désormais l’été en cas de fortes chaleurs – même si certains réacteurs peuvent être concernés par des mises à l’arrêt provisoires afin d’éviter un réchauffement trop important des fleuves où sont rejetés leur eau de refroidissement.

Les différentes stratégies nationales face au nucléaire

Pour autant, le nucléaire ne fait pas l’unanimité dans le monde, ni même au sein de l’Union européenne. En effet, ce retour est un choix du temps long. En France, le prochain réacteur ne sera pas mis en service avant 2038, selon les dernières projections du Conseil de politique nucléaire.

Il repose également sur des investissements lourds et difficiles à amortir. La politique menée par les États est alors très variable, en particulier pour atteindre la neutralité carbone avant 2050 dans les pays industrialisés de l’UE. Si certains misent toujours sur l’atome, voire changent d’avis et souhaitent une relance de leur filière, d’autres maintiennent leur frilosité.

Le nucléaire à l’arrêt : des stratégies de démantèlement… parfois remises en cause

C’est devenu le pays symbolique de la sortie du nucléaire en Europe. L’Allemagne a fait ce choix d’arrêter son parc nucléaire après la catastrophe de Fukushima. Le 15 avril 2023, le pays a stoppé ses derniers réacteurs. Auparavant, d’autres voisins européens avaient fait ce choix comme l’Italie ou la Belgique.

Mais ces derniers sont revenus sur cet engagement. L’Italie envisage même de construire de nouveaux réacteurs. En Asie, le Japon devrait suivre la même voie. Sa dernière feuille de route énergétique prévoit un déploiement de nouveaux réacteurs avant 2040 pour atteindre 20 % d’électricité d’origine nucléaire.

Cependant, la question du nucléaire est complexe, stratégique et surveillée. Tous les pays n’ont pas les moyens diplomatiques et financiers de lancer une filière. Elle semble encore réservée aux grands pays développés, avec des capacités d’investissement particulièrement élevées. Tous les pays ne pourront s’appuyer sur le nucléaire, mais doivent malgré tout avoir les moyens de se passer des fossiles.

Renaissance nucléaire : des pays qui misent fortement sur l’atome

En Europe, plusieurs pays font désormais le choix du nucléaire pour développer leur indépendance énergétique. Au-delà de la France et des cas belges et italiens, le Royaume-Uni a souhaité renforcer son parc nucléaire avec plusieurs nouveaux réacteurs, dont les EPR d’Hinkley Point et de Sizewell. La République tchèque vient également de signer un appel d’offres avec un constructeur sud-coréen.

D’autres pays dans le monde suivent, comme la Chine pour atteindre la neutralité carbone avant 2060, ou encore les États-Unis avec même la remise en service de réacteurs pour répondre à la demande des Gafam et de leurs data centers.

Cette politique de relance est une dynamique clé pour le secteur, qui cherche à réduire ses coûts grâce à la multiplication des réacteurs. Dans un entretien avec Capgemini, Xavier Ursat, directeur stratégie, innovation, technologie et développement d’EDF explique notamment que la fabrication de réacteurs « par paires » dans le projet des EPR2 doit conduire progressivement à une montée en compétence et à une réduction des coûts. Cela revient aussi à limiter les risques de dérapage financier en lançant une construction un an après la première, sur un même site.

Neutralité énergétique : des pays qui maintiennent le statu quo

Pour autant, peut-on dire que la France occupe une place équivalente dans la relance du nucléaire au niveau mondial ? Le nucléaire y est déjà largement dominateur dans la production d’électricité. Son acteur historique, EDF, développe ces nouveaux réacteurs. Cependant, le développement de l’atome à l’intérieur de l’Hexagone ne devrait pas aller au-delà du statu quo.

En effet, la plupart des réacteurs ont été construits au tournant des années 70 et 80, en pleine crise pétrolière. Ils devraient donc arriver progressivement en fin de vie. Pour Maxence Cordiez, le constat est implacable : « Aujourd’hui, nous avons 61 GW de nucléaire. Je ne pense pas que nous les remplacerons par 61 GW d’EPR, parce que les renouvelables continueront leur développement en Europe. Les derniers EPR que nous connecterions dans un tel cas de figure auraient un facteur de charge faible, fragilisant leur équilibre économique. »

Plus généralement et en observant à l’échelle mondiale, aucune projection sur le futur du mix énergétique n’indique une forte croissance du nucléaire à l’image des autres énergies. Dans les prévisions de l’AIE, sa part demeure entre 5 à 10 % du mix électrique total, alors que le photovoltaïque pourrait quadrupler la puissance générée par ses installations d’ici 2030 – puis dépasser les 20 000 TWh avant 2050.

Selon le Word Energy Outlook de 2024, la production électrique mondiale issue du nucléaire ne dépassera pas les 5000 TWh en 2050.

Preuve que l’appui du nucléaire est souvent nécessaire, car fiable, mais rarement majoritaire : son rôle est aujourd’hui est plutôt de maintenir des capacités industrielles dans des pays développés à un coût acceptable.

Conclusion : la France est un soutien historique au nucléaire…

qui peut aider à son développement en Europe

Avec son géant de l’énergie EDF, et de nombreux acteurs matures et nécessaires dans la construction ou la gestion de nouveaux réacteurs, comme Framatome, la France joue un rôle moteur sur la question du nucléaire. En actant d’une relance au sein du pays, elle affirme son engagement stratégique. Cela se traduit en particulier par sa place au sein de l’alliance européenne du nucléaire. C’est également un sujet diplomatique sur lequel la France exerce son influence, comme lors des négociations sur les aides européennes dans l’énergie ou encore pour intégrer le nucléaire dans les directives « bas carbone ».

et l’émergence de nouvelles technologies avant 2050 ?

Ce vœu de construction de réacteurs de nouvelle génération exprimé à Belfort a conduit à la création d’un Conseil de politique nucléaire spécifique à la France. Celui-ci a permis d’identifier les besoins de la filière, mais aussi de mettre en exergue la multiplicité des projets possibles au-delà des fameux 6 EPR2.

Ainsi, l’avenir du nucléaire en France et dans le monde ne s’inscrit pas seulement dans le déploiement de nouvelles centrales de grande puissance. Les usages du nucléaire peuvent être variés, en proposant du stockage thermique, en fournissant de la chaleur, de manière plus ciblée grâce à des unités plus petites, etc. Avec la volonté de présenter des solutions aux entreprises et aux industriels pour leur garantir un prix stable et compétitif de l’énergie.

[Prochain article : comment le nucléaire se réinvente-t-il pour répondre à la fois aux besoins des industries énergivores et ceux du réseau électrique ?]

Article rédigé par Côme Tessier

Rédacteur web pour Collectif Énergie, je m’évertue à glisser des touches sportives ou des notes sucrées pour rendre plus accessibles les sujets liés à l’énergie. Sans jamais oublier de traquer les doubles espaces qui perturbent la lecture.