Depuis 1966, la France utilise une énergie quasi unique au monde. Elle est renouvelable. Elle est bien connue de chacun, car elle couvre 70 % de la planète ! Elle borde une large partie du territoire. Elle est salée – mais on ne parle pas de sa facture. Enfin, elle est très appréciée tous les ans depuis 1936 grâce aux congés payés. Vous l’avez compris : il s’agit de la mer. Une énergie bien utile pour la production d’électricité !

Depuis bientôt 60 ans, le barrage marémoteur de la Rance transforme, quatre fois par jour, la force cyclique des marées montantes et descendantes en électricité injectée dans le réseau.

Mais qu’est-ce qu’une usine marémotrice exactement ? Pourquoi la France fait figure d’exception et possède l’un des deux exemplaires majeurs en fonctionnement dans le monde ? L’énergie marémotrice pourrait-elle se développer pour réduire notre dépendance aux fossiles ? Petit tour d’horizon.

Qu’est-ce qu’une centrale marémotrice ?

Les énergies renouvelables sont bien connues. Dans le dernier bilan électrique, elles représentaient un peu plus de 28 % de la production totale d’électricité. En France, on compte principalement sur les barrages hydrauliques installés sur nos principaux fleuves – en particulier le Rhône – et rivières, ainsi que sur le déploiement des panneaux photovoltaïques et de l’éolien sur terre et en mer.

Mais parmi les 16,9 % d’énergie hydraulique se cachent environ 500 GWh issus de la force des marées. Ainsi, quatre fois par jour, alors que l’eau monte ou descend avec l’attraction de la Lune, la centrale marémotrice de la Rance utilise cette ressource et transforme la force cinétique de l’eau.

Définition et principe de base

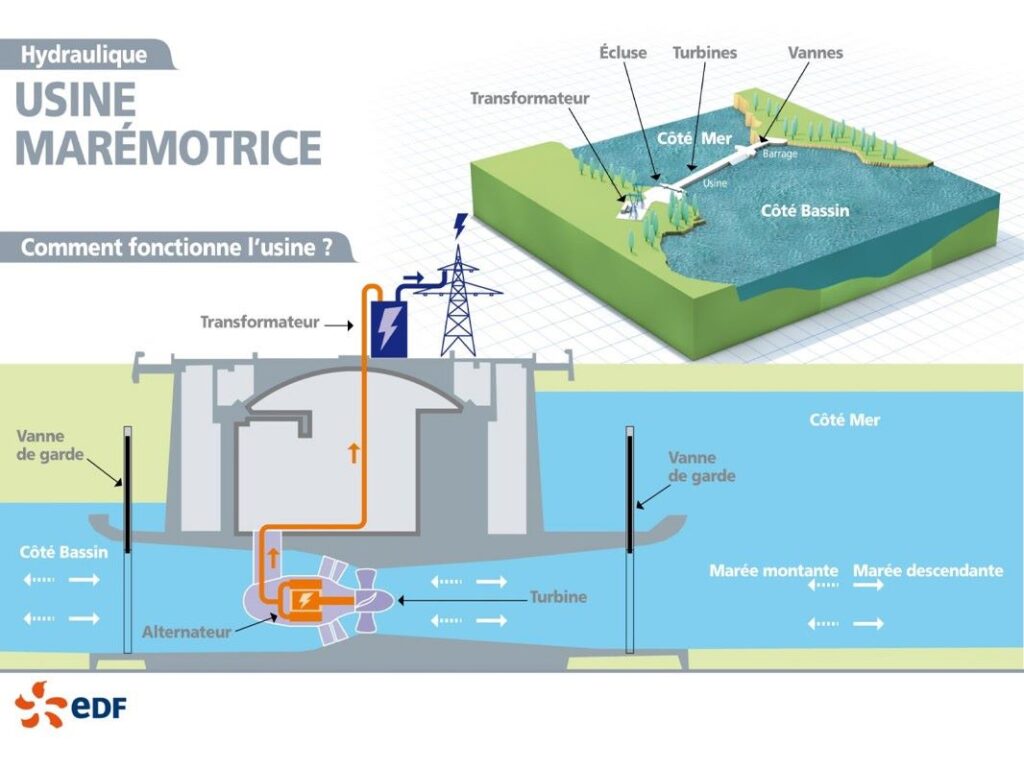

Le principe d’une usine marémotrice est donc de transformer une énergie naturelle, la marée, en énergie électrique. Pour cela, un barrage force le passage de l’eau au niveau d’une chute d’eau, due à la différence entre un niveau haut et un niveau bas de la mer (côté estuaire ou côté large selon le sens de la marée) au niveau de turbines.

Ces dernières pourront tourner en fonction du courant. Grâce à un alternateur et un transformateur, cela va créer un courant électrique injecté ensuite dans le réseau de transport et de distribution.

Différence entre l’énergie marémotrice et les autres énergies hydrauliques

Les principes fondamentaux de l’énergie marémotrice et de l’hydraulique sont équivalents. Il s’agit bien de profiter d’une force de chute de l’eau pour faire tourner des turbines.

La petite nuance est celle de la continuité du débit. Si l’hydraulique ne tourne que dans un sens, mais peut le faire en continu si la retenue d’eau est suffisante, la marémotrice est discontinue car dépendante du sens et de la force de la marée… mais peut être bidirectionnelle. Elle est à la fois intermittente et prédictible.

Sa force peut également être décuplée, comme pour l’hydraulique, par un principe de pompage. Ainsi, généralement, la production d’électricité est en léger décalage avec l’heure de la marée afin de retenir l’eau et d’accentuer sa force naturelle.

Historique et développement des centrales marémotrices

Aujourd’hui, il existe deux centrales marémotrices importantes dans le monde : celle de Sihwa, en Corée du Sud, et celle de la Rance à proximité de Saint-Malo en Bretagne. Elles ont une puissance quasi similaire, d’environ 240 MW en France et jusqu’à 254 MW pour son équivalent coréen. D’autres installations existent, notamment en Russie ou au Canada. Leur production est néanmoins largement plus modeste.

Ces projets sont rares en raison des conditions très spécifiques nécessaires à l’installation. Une centrale marémotrice requiert de pouvoir creuser sous le niveau de la mer, là où s’installeront les conduits hydrauliques. Il faut également que cet emplacement abrite un changement régulier et important de niveau de l’eau. Un différentiel d’environ dix mètres est nécessaire.

Enfin, le choix de l’installation peut dépendre de facteurs externes, comme la protection de l’environnement et du patrimoine. Ainsi, le site du mont Saint-Michel serait apte à accueillir une centrale marémotrice. Cette option n’est néanmoins pas envisagée ni envisageable, et pas seulement à cause de l’incertitude autour de sa région de rattachement.

Comment une centrale marémotrice produit-elle de l’électricité ?

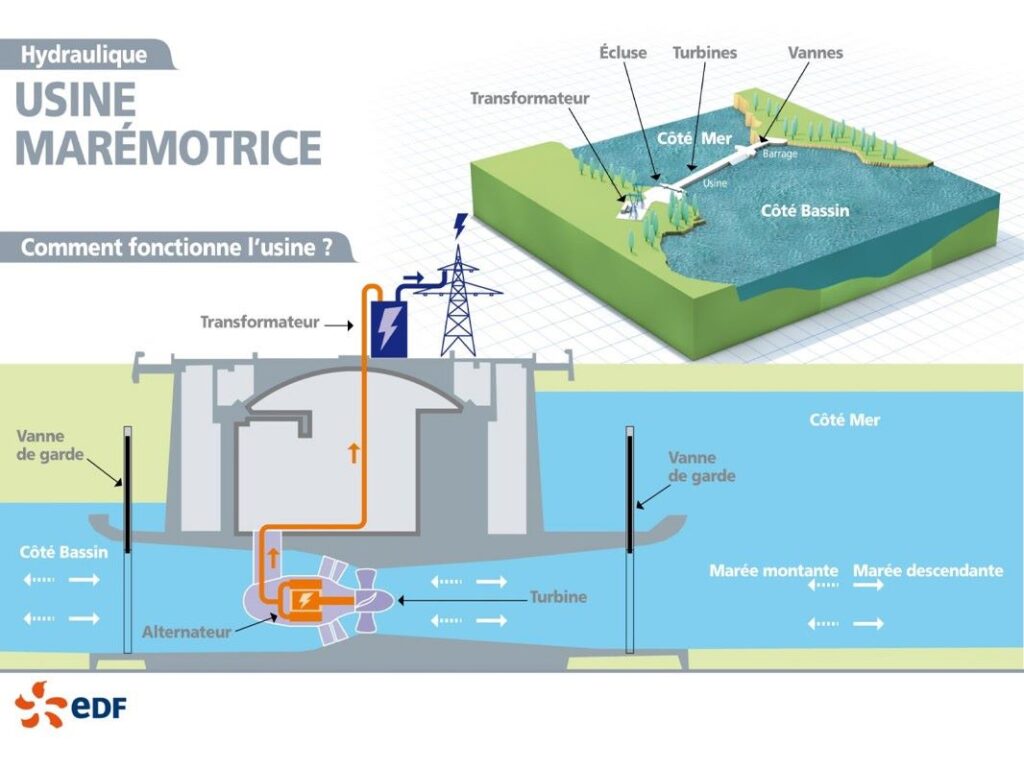

Schéma détaillé du fonctionnement d’un barrage marémoteur

Comme pour un barrage hydraulique, l’eau circule au sein de conduits hydrauliques et traverse un bulbe, où se trouvent la turbine et l’alternateur électrique. L’eau fait alors tourner les pales et entraîne l’arbre, connecté à un rotor pour faire tourner le stator de l’alternateur.

Ensuite, cette énergie parvient à un transformateur qui injecte le courant électrique sur les lignes à haute tension. L’énergie cinétique de l’eau est devenu une énergie électrique.

Source : EDF

Le rôle des marées dans la production d’énergie

Les marées permettent d’avoir un changement de hauteur de l’eau au niveau du barrage marémoteur. La marée sert finalement de pompe naturelle de remplissage du bassin de retenue.

Par conséquent, lorsque les conduits hydrauliques sont ouverts, l’eau va passer avec un débit suffisant pour agir sur les turbines. Celles-ci peuvent être orientées de telle manière à profiter de toute la puissance hydraulique disponible, dans un sens ou dans un autre.

Rendement et efficacité énergétique d’une centrale marémotrice

La puissance installée pour le barrage de la Rance correspond à 240 MW, grâce à ses 24 groupes bulbes répartis tout le long du barrage.

De plus, la production est effective quatre fois par jour, mais avec une puissance différente selon le sens de la marée. Ainsi, à marée montante, le barrage délivre 20 % de sa production. Sa force de production sera donc largement plus importante dans l’autre sens, lorsque le bassin de l’estuaire se vide vers la mer.

Avec environ 500 GWh produits tous les ans, on estime que sa puissance moyenne est de 57 MW, soit un facteur de charge de 25 %.

Des contraintes géographiques et environnementales d’implantation

Que ce soit pour la Rance ou pour Sihwa en Corée du Sud, les conditions géographiques et géologiques nécessaires sont assez drastiques. Elles rendent l’implantation de centrales liées à la mer bien plus difficiles que pour les autres énergies renouvelables. L’alliance d’un terrain favorable à la construction d’un barrage et d’une différence forte entre marée haute et marée basse est rare.

En France, aucun nouveau projet de ce type n’existe. D’autres pays pourraient cependant se tourner vers cette solution, avec en particulier un intérêt renouvelé au Royaume-Uni. Après l’abandon du lagon marémoteur au large de Swansea, c’est Liverpool qui souhaiterait concrétiser ce projet au niveau de la Mersey.

La mer est-elle vraiment une énergie d’avenir ?

Si les usines marémotrice demeurent rares et devraient le rester compte tenu des conditions très spécifiques nécessaires à leur développement, d’autres projets existent pour exploiter les énergies marines.

Des projets en développement : les hydroliennes sous-marines

Ainsi, des espèces d’éoliennes placées sous la mer sont à l’étude pour utiliser la force du courant dans les fonds marins. De la même manière que les pales éoliennes tournent grâce au vent, avec un coût marginal très faible, ces turbines hydroliennes seraient activées par le courant uniquement. Depuis le début des années 2000, plusieurs tests ont été menés en grandeur nature au large de l’île de Bréhat, dans les Côtes-d’Armor.

La dernière version de la Programmation pluriannuelle de l’énergie cède d’ailleurs une place aux hydroliennes. Elle inscrit l’idée d’un appel d’offres pour une puissance de 250 MW, avec une attribution prévue pour 2030. Ce parc d’hydroliennes se situerait au niveau du raz de Blanchard, au large du Cotentin.

Des projets novateurs : la force houlomotrice ou osmotique

Une autre possibilité est d’utiliser la force des vagues – ou plus exactement de la houle –, c’est-à-dire de transformer l’ondulation continue de la mer à la surface de l’eau. Plusieurs prototypes ont été testés ces dernières années sur des fermes pilotes, sans avoir encore passé le cap de la commercialisation.

D’autres projets parallèles consistent à s’appuyer sur la différence de chaleur entre l’eau en profondeur et l’eau proche de l’air, à la manière de la géothermie, voire de produire de l’électricité par le différentiel de teneur en sel entre l’eau de mer et l’eau douce.

À ce jour, aucune centrale majeure de ce type n’existe.

Un projet abandonné : le lagon marémoteur

Trop coûteux et trop compliqué pour préserver l’environnement, l’idée d’une utilisation d’un lagon comme bassin de rétention pour produire ensuite de l’énergie avec un barrage hydromoteur a finalement été abandonnée. Elle avait pourtant reçu le soutien du gouvernement britannique pour le projet du Tidal Lagoon Power au large de Swansea, en juin 2015, puis d’un investissement prévu d’environ 200 millions de livres par le gouvernement gallois pour construire les 9,5 kilomètres de digue nécessaires.

Quels sont les avantages et limites des centrales marémotrices ?

Avantages pour la transition énergétique

L’usine marémotrice de la Rance produit entre 8 et 15 % des besoins électriques de la Bretagne, selon les dernières données disponibles. Pour une région contrainte d’importer massivement de l’électricité pour répondre à ses besoins (plus de 90 % de son électricité provient d’une autre région), c’est donc une ressource particulièrement importante. Ce faisant, elle s’inscrit comme une source de production renouvelable supplémentaire et participe à la décarbonation du mix énergétique.

Une source d’énergie renouvelable et prédictible

Avec la marée, une usine marémotrice peut produire jusqu’à quatre fois par jour avec des cycles bien connus. De plus, grâce aux systèmes de pompage intégrées, il est possible de partiellement piloter cette production et de la rendre d’autant plus prévisible. Elle permet une modulation relativement fine par rapport à d’autres ressources naturelles comme l’éolien.

Durée de vie et faible coût d’exploitation

Même s’il nécessite un contrôle complet tous les 10 ans, on estime que le barrage de la Rance pourra être exploité pendant plus de 100 ans. La concession a d’ailleurs été accordée à EDF pour 75 ans originellement. Cela permet de réduire considérablement le coût d’investissement sur l’ensemble de la durée de vie pour une centrale sans besoins de matières fossiles pour son fonctionnement.

Néanmoins, le coût réel de son exploitation est peu clair, avec une communication parcellaire d’EDF sur le sujet. Son coût de production estimé est donc variable d’une source à l’autre. Il se situerait entre 120 et 180 €/MWh. La centrale marémotrice occupe toutefois une place importante dans le merit order des marchés européens, avec un faible coût marginal par rapport aux ressources fossiles.

Inconvénients et défis technologiques

Impact environnemental et biodiversité

Le coût carbone et environnemental pour l’installation d’un barrage marémoteur n’est évidemment pas neutre. En France, la construction du barrage de la Rance a nécessité trois années de blocage de l’estuaire. Cela a eu des effets importants sur l’écosystème. De plus, depuis plusieurs années, des alertes ont été données en raison d’une sédimentation forte de la zone en aval du barrage. Des études sont menées pour s’assurer des effets sur la faune et la flore.

Contraintes d’implantation, coût initial et rentabilité

De plus, la construction d’un barrage marémoteur est longue et coûteuse. Il s’agit d’une infrastructure bien souvent monumentale. Il s’agit donc d’un investissement qui nécessite le soutien des pouvoirs publics. Cependant, cela est également compensé par le coût plus faible de son exploitation ensuite. Cela permet théoriquement à la force marémotrice de pouvoir concurrencer d’autres centrales – nucléaires par exemple.

Un potentiel non négligeable mais au développement incertain

Les usines marémotrices resteront vraisemblablement rares. Néanmoins, elles sont utiles au mix énergétiques par leur prédictibilité et leur constance. Le barrage de la Rance, en Bretagne, participe à la décarbonation de la région aux côtés du barrage de Guerlédan, l’une des rares sources hydrauliques de l’Ouest.

Par ailleurs, les grandes étendues maritimes pourraient petit à petit fournir une ressource importante dans la production d’électricité. Avec des alternatives comme la force houlomotrice et surtout les turbines hydroliennes, associées à l’installation de parcs éoliens offshore, cela permettrait d’exploiter de grandes étendues sans nuire à l’activité humaine. Le potentiel des énergies fournies par les marées, les vagues ou les courants marins est estimé à plus de 10 % de la demande mondiale.

Néanmoins, les enjeux autour de la préservation de la biodiversité et de l’environnement ainsi que l’impact de la montée des eaux pourraient aussi contraindre à laisser de côté la force marémotrice, au profit d’autres énergies renouvelables plus faciles à mettre en place.

Article rédigé par Côme Tessier

Rédacteur web pour Collectif Énergie, je m’évertue à glisser des touches sportives ou des notes sucrées pour rendre plus accessibles les sujets liés à l’énergie. Sans jamais oublier de traquer les doubles espaces qui perturbent la lecture.

Depuis 1966, la France utilise une énergie quasi unique au monde. Elle est renouvelable. Elle est bien connue de chacun, car elle couvre 70 % de la planète ! Elle borde une large partie du territoire. Elle est salée – mais on ne parle pas de sa facture. Enfin, elle est très appréciée tous les ans depuis 1936 grâce aux congés payés. Vous l’avez compris : il s’agit de la mer. Une énergie bien utile pour la production d’électricité !

Depuis bientôt 60 ans, le barrage marémoteur de la Rance transforme, quatre fois par jour, la force cyclique des marées montantes et descendantes en électricité injectée dans le réseau.

Mais qu’est-ce qu’une usine marémotrice exactement ? Pourquoi la France fait figure d’exception et possède l’un des deux exemplaires majeurs en fonctionnement dans le monde ? L’énergie marémotrice pourrait-elle se développer pour réduire notre dépendance aux fossiles ? Petit tour d’horizon.

Qu’est-ce qu’une centrale marémotrice ?

Les énergies renouvelables sont bien connues. Dans le dernier bilan électrique, elles représentaient un peu plus de 28 % de la production totale d’électricité. En France, on compte principalement sur les barrages hydrauliques installés sur nos principaux fleuves – en particulier le Rhône – et rivières, ainsi que sur le déploiement des panneaux photovoltaïques et de l’éolien sur terre et en mer.

Mais parmi les 16,9 % d’énergie hydraulique se cachent environ 500 GWh issus de la force des marées. Ainsi, quatre fois par jour, alors que l’eau monte ou descend avec l’attraction de la Lune, la centrale marémotrice de la Rance utilise cette ressource et transforme la force cinétique de l’eau.

Définition et principe de base

Le principe d’une usine marémotrice est donc de transformer une énergie naturelle, la marée, en énergie électrique. Pour cela, un barrage force le passage de l’eau au niveau d’une chute d’eau, due à la différence entre un niveau haut et un niveau bas de la mer (côté estuaire ou côté large selon le sens de la marée) au niveau de turbines.

Ces dernières pourront tourner en fonction du courant. Grâce à un alternateur et un transformateur, cela va créer un courant électrique injecté ensuite dans le réseau de transport et de distribution.

Différence entre l’énergie marémotrice et les autres énergies hydrauliques

Les principes fondamentaux de l’énergie marémotrice et de l’hydraulique sont équivalents. Il s’agit bien de profiter d’une force de chute de l’eau pour faire tourner des turbines.

La petite nuance est celle de la continuité du débit. Si l’hydraulique ne tourne que dans un sens, mais peut le faire en continu si la retenue d’eau est suffisante, la marémotrice est discontinue car dépendante du sens et de la force de la marée… mais peut être bidirectionnelle. Elle est à la fois intermittente et prédictible.

Sa force peut également être décuplée, comme pour l’hydraulique, par un principe de pompage. Ainsi, généralement, la production d’électricité est en léger décalage avec l’heure de la marée afin de retenir l’eau et d’accentuer sa force naturelle.

Historique et développement des centrales marémotrices

Aujourd’hui, il existe deux centrales marémotrices importantes dans le monde : celle de Sihwa, en Corée du Sud, et celle de la Rance à proximité de Saint-Malo en Bretagne. Elles ont une puissance quasi similaire, d’environ 240 MW en France et jusqu’à 254 MW pour son équivalent coréen. D’autres installations existent, notamment en Russie ou au Canada. Leur production est néanmoins largement plus modeste.

Ces projets sont rares en raison des conditions très spécifiques nécessaires à l’installation. Une centrale marémotrice requiert de pouvoir creuser sous le niveau de la mer, là où s’installeront les conduits hydrauliques. Il faut également que cet emplacement abrite un changement régulier et important de niveau de l’eau. Un différentiel d’environ dix mètres est nécessaire.

Enfin, le choix de l’installation peut dépendre de facteurs externes, comme la protection de l’environnement et du patrimoine. Ainsi, le site du mont Saint-Michel serait apte à accueillir une centrale marémotrice. Cette option n’est néanmoins pas envisagée ni envisageable, et pas seulement à cause de l’incertitude autour de sa région de rattachement.

Comment une centrale marémotrice produit-elle de l’électricité ?

Schéma détaillé du fonctionnement d’un barrage marémoteur

Comme pour un barrage hydraulique, l’eau circule au sein de conduits hydrauliques et traverse un bulbe, où se trouvent la turbine et l’alternateur électrique. L’eau fait alors tourner les pales et entraîne l’arbre, connecté à un rotor pour faire tourner le stator de l’alternateur.

Ensuite, cette énergie parvient à un transformateur qui injecte le courant électrique sur les lignes à haute tension. L’énergie cinétique de l’eau est devenu une énergie électrique.

Source : EDF

Le rôle des marées dans la production d’énergie

Les marées permettent d’avoir un changement de hauteur de l’eau au niveau du barrage marémoteur. La marée sert finalement de pompe naturelle de remplissage du bassin de retenue.

Par conséquent, lorsque les conduits hydrauliques sont ouverts, l’eau va passer avec un débit suffisant pour agir sur les turbines. Celles-ci peuvent être orientées de telle manière à profiter de toute la puissance hydraulique disponible, dans un sens ou dans un autre.

Rendement et efficacité énergétique d’une centrale marémotrice

La puissance installée pour le barrage de la Rance correspond à 240 MW, grâce à ses 24 groupes bulbes répartis tout le long du barrage.

De plus, la production est effective quatre fois par jour, mais avec une puissance différente selon le sens de la marée. Ainsi, à marée montante, le barrage délivre 20 % de sa production. Sa force de production sera donc largement plus importante dans l’autre sens, lorsque le bassin de l’estuaire se vide vers la mer.

Avec environ 500 GWh produits tous les ans, on estime que sa puissance moyenne est de 57 MW, soit un facteur de charge de 25 %.

Des contraintes géographiques et environnementales d’implantation

Que ce soit pour la Rance ou pour Sihwa en Corée du Sud, les conditions géographiques et géologiques nécessaires sont assez drastiques. Elles rendent l’implantation de centrales liées à la mer bien plus difficiles que pour les autres énergies renouvelables. L’alliance d’un terrain favorable à la construction d’un barrage et d’une différence forte entre marée haute et marée basse est rare.

En France, aucun nouveau projet de ce type n’existe. D’autres pays pourraient cependant se tourner vers cette solution, avec en particulier un intérêt renouvelé au Royaume-Uni. Après l’abandon du lagon marémoteur au large de Swansea, c’est Liverpool qui souhaiterait concrétiser ce projet au niveau de la Mersey.

La mer est-elle vraiment une énergie d’avenir ?

Si les usines marémotrice demeurent rares et devraient le rester compte tenu des conditions très spécifiques nécessaires à leur développement, d’autres projets existent pour exploiter les énergies marines.

Des projets en développement : les hydroliennes sous-marines

Ainsi, des espèces d’éoliennes placées sous la mer sont à l’étude pour utiliser la force du courant dans les fonds marins. De la même manière que les pales éoliennes tournent grâce au vent, avec un coût marginal très faible, ces turbines hydroliennes seraient activées par le courant uniquement. Depuis le début des années 2000, plusieurs tests ont été menés en grandeur nature au large de l’île de Bréhat, dans les Côtes-d’Armor.

La dernière version de la Programmation pluriannuelle de l’énergie cède d’ailleurs une place aux hydroliennes. Elle inscrit l’idée d’un appel d’offres pour une puissance de 250 MW, avec une attribution prévue pour 2030. Ce parc d’hydroliennes se situerait au niveau du raz de Blanchard, au large du Cotentin.

Des projets novateurs : la force houlomotrice ou osmotique

Une autre possibilité est d’utiliser la force des vagues – ou plus exactement de la houle –, c’est-à-dire de transformer l’ondulation continue de la mer à la surface de l’eau. Plusieurs prototypes ont été testés ces dernières années sur des fermes pilotes, sans avoir encore passé le cap de la commercialisation.

D’autres projets parallèles consistent à s’appuyer sur la différence de chaleur entre l’eau en profondeur et l’eau proche de l’air, à la manière de la géothermie, voire de produire de l’électricité par le différentiel de teneur en sel entre l’eau de mer et l’eau douce.

À ce jour, aucune centrale majeure de ce type n’existe.

Un projet abandonné : le lagon marémoteur

Trop coûteux et trop compliqué pour préserver l’environnement, l’idée d’une utilisation d’un lagon comme bassin de rétention pour produire ensuite de l’énergie avec un barrage hydromoteur a finalement été abandonnée. Elle avait pourtant reçu le soutien du gouvernement britannique pour le projet du Tidal Lagoon Power au large de Swansea, en juin 2015, puis d’un investissement prévu d’environ 200 millions de livres par le gouvernement gallois pour construire les 9,5 kilomètres de digue nécessaires.

Quels sont les avantages et limites des centrales marémotrices ?

Avantages pour la transition énergétique

L’usine marémotrice de la Rance produit entre 8 et 15 % des besoins électriques de la Bretagne, selon les dernières données disponibles. Pour une région contrainte d’importer massivement de l’électricité pour répondre à ses besoins (plus de 90 % de son électricité provient d’une autre région), c’est donc une ressource particulièrement importante. Ce faisant, elle s’inscrit comme une source de production renouvelable supplémentaire et participe à la décarbonation du mix énergétique.

Une source d’énergie renouvelable et prédictible

Avec la marée, une usine marémotrice peut produire jusqu’à quatre fois par jour avec des cycles bien connus. De plus, grâce aux systèmes de pompage intégrées, il est possible de partiellement piloter cette production et de la rendre d’autant plus prévisible. Elle permet une modulation relativement fine par rapport à d’autres ressources naturelles comme l’éolien.

Durée de vie et faible coût d’exploitation

Même s’il nécessite un contrôle complet tous les 10 ans, on estime que le barrage de la Rance pourra être exploité pendant plus de 100 ans. La concession a d’ailleurs été accordée à EDF pour 75 ans originellement. Cela permet de réduire considérablement le coût d’investissement sur l’ensemble de la durée de vie pour une centrale sans besoins de matières fossiles pour son fonctionnement.

Néanmoins, le coût réel de son exploitation est peu clair, avec une communication parcellaire d’EDF sur le sujet. Son coût de production estimé est donc variable d’une source à l’autre. Il se situerait entre 120 et 180 €/MWh. La centrale marémotrice occupe toutefois une place importante dans le merit order des marchés européens, avec un faible coût marginal par rapport aux ressources fossiles.

Inconvénients et défis technologiques

Impact environnemental et biodiversité

Le coût carbone et environnemental pour l’installation d’un barrage marémoteur n’est évidemment pas neutre. En France, la construction du barrage de la Rance a nécessité trois années de blocage de l’estuaire. Cela a eu des effets importants sur l’écosystème. De plus, depuis plusieurs années, des alertes ont été données en raison d’une sédimentation forte de la zone en aval du barrage. Des études sont menées pour s’assurer des effets sur la faune et la flore.

Contraintes d’implantation, coût initial et rentabilité

De plus, la construction d’un barrage marémoteur est longue et coûteuse. Il s’agit d’une infrastructure bien souvent monumentale. Il s’agit donc d’un investissement qui nécessite le soutien des pouvoirs publics. Cependant, cela est également compensé par le coût plus faible de son exploitation ensuite. Cela permet théoriquement à la force marémotrice de pouvoir concurrencer d’autres centrales – nucléaires par exemple.

Un potentiel non négligeable mais au développement incertain

Les usines marémotrices resteront vraisemblablement rares. Néanmoins, elles sont utiles au mix énergétiques par leur prédictibilité et leur constance. Le barrage de la Rance, en Bretagne, participe à la décarbonation de la région aux côtés du barrage de Guerlédan, l’une des rares sources hydrauliques de l’Ouest.

Par ailleurs, les grandes étendues maritimes pourraient petit à petit fournir une ressource importante dans la production d’électricité. Avec des alternatives comme la force houlomotrice et surtout les turbines hydroliennes, associées à l’installation de parcs éoliens offshore, cela permettrait d’exploiter de grandes étendues sans nuire à l’activité humaine. Le potentiel des énergies fournies par les marées, les vagues ou les courants marins est estimé à plus de 10 % de la demande mondiale.

Néanmoins, les enjeux autour de la préservation de la biodiversité et de l’environnement ainsi que l’impact de la montée des eaux pourraient aussi contraindre à laisser de côté la force marémotrice, au profit d’autres énergies renouvelables plus faciles à mettre en place.

Article rédigé par Côme Tessier

Rédacteur web pour Collectif Énergie, je m’évertue à glisser des touches sportives ou des notes sucrées pour rendre plus accessibles les sujets liés à l’énergie. Sans jamais oublier de traquer les doubles espaces qui perturbent la lecture.